紫外線強度計RGM-UVシリーズ A波・B波・C波用、全部コンプリート

事の発端は、購入した紫外線LEDが本当に「殺菌用のUVC-LED」として公称通りの波長を出しているのかを確認したいという思いからでした。

その真偽を確かめるために、テスト用の紫外線強度計が必要だと考えたのが始まりです。

まずは紫外線B波用の【RGM-UVB】、C波用の【RGM-UVC】を購入。

これにより、照射される光がB波なのかC波なのかを見分けることができるようになりました。

さらに、「どちらでもない=A波」という除外的な判断も可能になったため、これで十分では? と思われるかもしれません。

――が、やはりA波もきちんと測定したくなってくるのが人情というものです。

これはもう、自制心の弱さというか物欲の暴走とも言えますが、「UVA用の強度計があればやっぱり便利だよね……」と考えてしまった私は、結局【RGM-UVA】も注文。

クレジットカードの請求書がちょっと怖いですが、これでRGM-UVシリーズのA・B・C波用の3機種をコンプリートしたことになります。

なお、私はAmazonより配送に時間がかかるのを我慢してAliExpressで揃えたため、3台合計で18,479円と比較的安く済みました。

とはいえ、やはりちょっと散財しすぎた感はあり、しばらくは食費を削って埋め合わせする覚悟です。

UV光源を扱うなら必須レベルの紫外線強度計

必要最低限のスペックはしっかり備えた良コスパモデル

紫外線ランプやUV-LEDなどを扱う人にとって、UV強度計はほぼ必需品といってよいでしょう。

そして、今回購入したRGM-UVシリーズは、価格の割に最低限の性能はきちんと備えており、入手性も良好なモデルです。

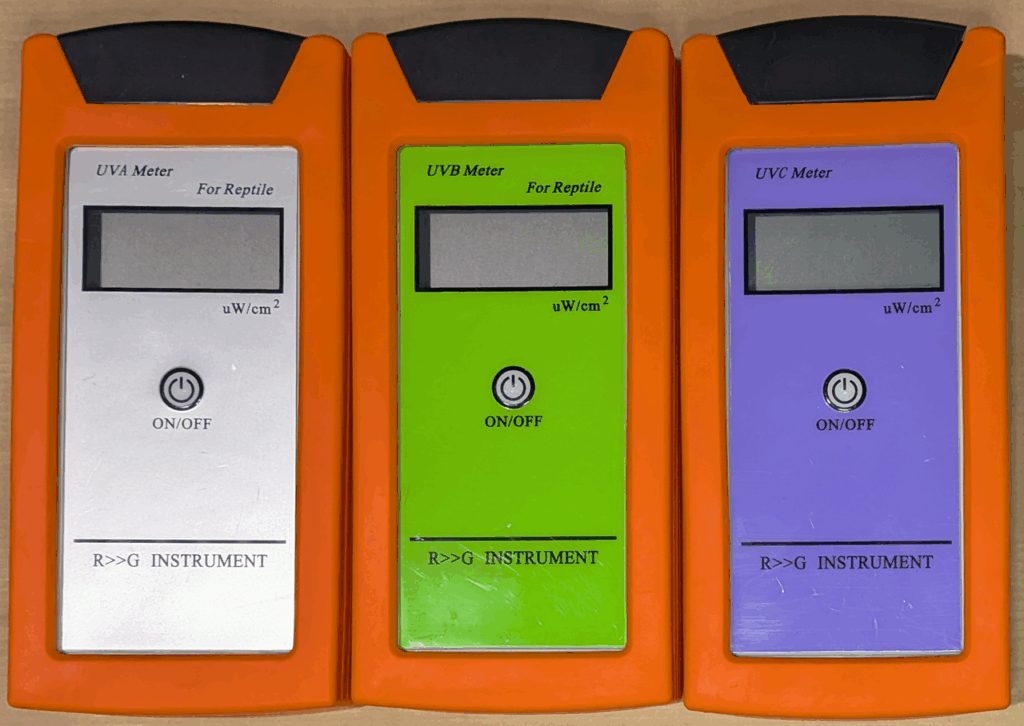

RGM-UVシリーズは5種類、ABC波用が基本

RGM-UVシリーズは全5種類。

そのうち私が所有しているのは次の3機種です。

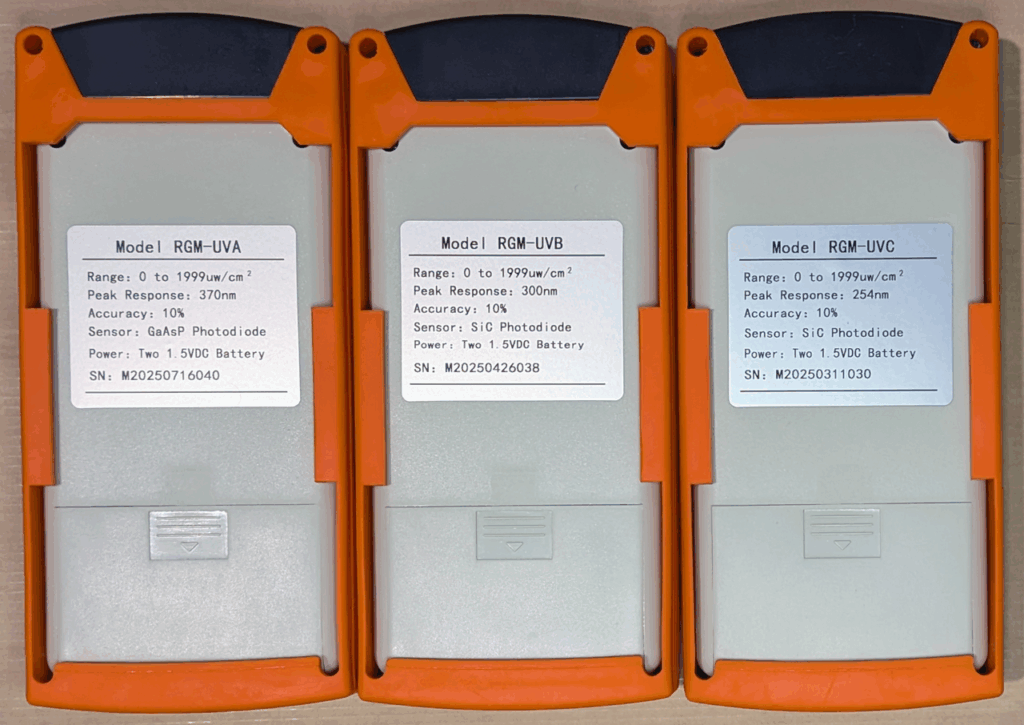

- RGM-UVA(A波用/反応ピーク波長370 nm)

- RGM-UVB(B波用/反応ピーク波長300 nm)

- RGM-UVC(C波用/反応ピーク波長254 nm)

残る2機種、RGM-UVA+BとRGM-UVIについては未所持のため詳細は不明ですが、名称から推測するに、前者はA波とB波の両方に反応する簡易複合モデル、後者は紫外線インデックス測定(UVI)用と思われます。

今回新たに追加購入したのが【RGM-UVA】で、これにより各波長に対応した計測が可能になりました。

商品説明と異なり短波長側の光をカットするフィルターは非搭載

このシリーズで特に注意すべきなのは、短波長側(低波長)のカットフィルターが搭載されていない点です。

つまり、上限波長はある程度絞られているものの、下限波長側は素通しになっているため、たとえばRGM-UVAでB波やC波まで検出してしまうことがあります。

これは問題で、商品説明には以下のように明確な応答範囲が記されています:

- RGM-UVA:λp = 320–400 nm

- RGM-UVB:λp = 280–320 nm

- RGM-UVC:λp = 220–280 nm

にもかかわらず、実際にはそれ以下の波長にも反応してしまうため、仕様上と実際の性能にズレがあるのです。

日本製品なら確実にクレーム対象で、リコールに発展しかねない内容ですが、格安中華製ということで、その辺は「安いからしょうがない」で済まされています。

ただし、「最初からそういう仕様だ」と把握しておけば、実用上大きなトラブルになることは少ないでしょう。

RGM-UVAでは真夏の太陽光の紫外線A波は測定できない

このシリーズは基本的にランプやLEDのUV光の測定を目的としており、計測レンジは0~1999 µW/cm²に固定されています。

B波やC波については、自然光中の含有量が少ないためこのレンジで問題ありませんが、A波は真夏の晴天時に6000 µW/cm²近くになることもあり、測定限界を超えて「OVER LIMIT」表示になってしまいます。

したがって、RGM-UVAでの屋外A波測定は、冬季や日陰、曇天時などに限られます。

本気で太陽光のA波を正確に測定したい場合は、2~20 mW/cm²(=2000~20000 µW/cm²)程度のレンジを持つ、より低感度なモデルが必要になります。

私はその用途のために、別途【マザーツール SP-82UV】という機種を併用しています。

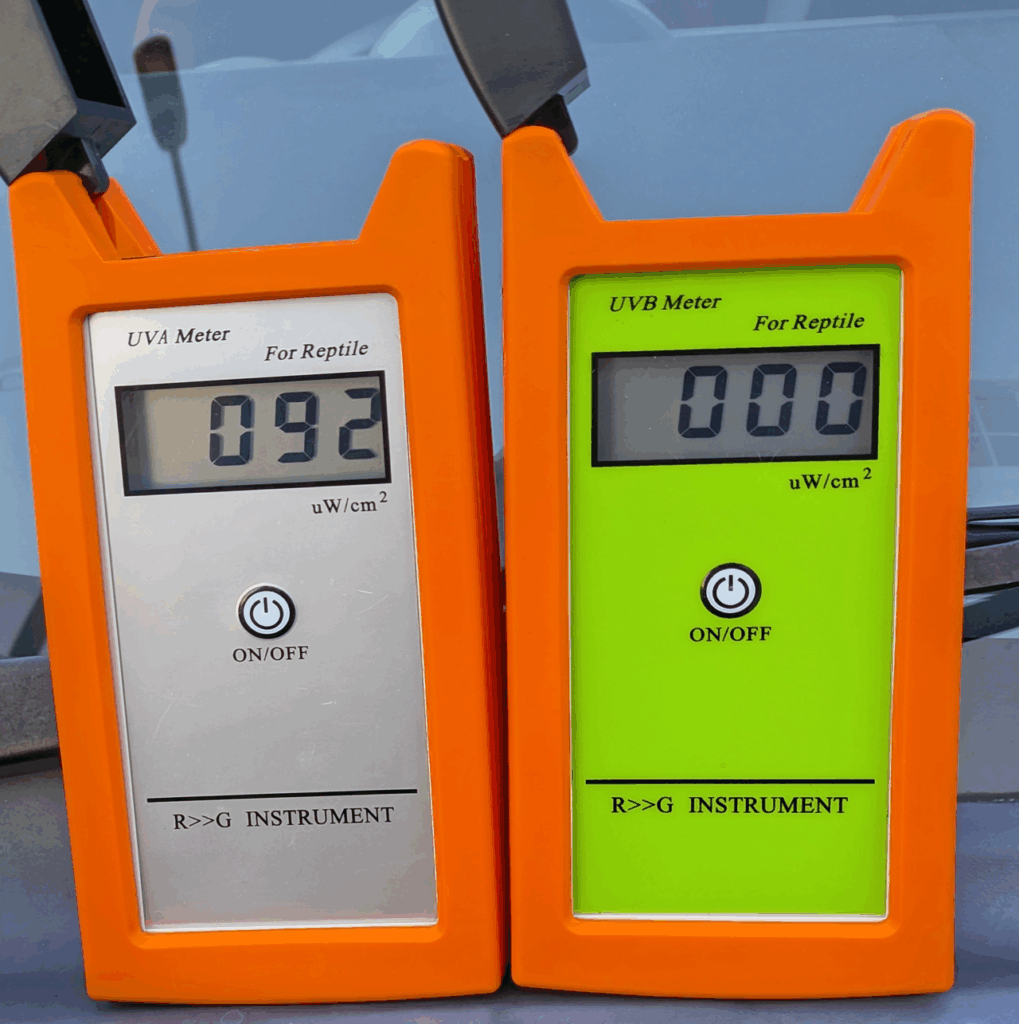

太陽光の紫外線強度測定は、RGM-UVAとUVBを並べて使うと便利

UV測定(2025年7月30日午後6時半)

燦然と照りつける真夏の直射日光下での計測は無理ですが、日陰や夕方の測定であれば十分に機能します。

RGM-UVAとRGM-UVBを横に並べて同時測定することで、A波とB波の相対的な強度が一目でわかります。

これが思いのほか便利で、たとえば「曇ってるけど日焼け止めって要る?」というような判断を、数値で裏付けられるようになります。

曇天でもB波はほとんど検出されないのに、A波はそれなりに出ている、といった新たな気づきもあります。

また、紫外線浴が必要な爬虫類や小鳥の飼育で、UVライトを使わずにガラス越しで自然光を利用して日光浴をさせている場合でも、紫外線の強度や、どの波長が実際に届いているのかを確認できるのは、大きな安心材料になります。

特にB波が重要な種の飼育では、ガラスを通して本当にB波が届いているのかを確認できるのは大きな安心材料になります。

高価なプロ用1台か、安価な機種を複数揃えるか

こうした測定を1台のプロ用高性能機で全て賄いたい場合は、どうしても高額な投資が必要です。

しかし私のように、安価な機器を少しずつ揃えて弱点を補い合うという方法も、趣味としての楽しみがあり、現実的な選択肢だと思います。

なお、Amazonでは、UVA・UVB・UVCのすべてを1台で測定できる【AH-UVCBA】という製品が、約24,000円で販売されています。レビューはまだ少ないものの、参考にした限りでは、ある程度の実用性は期待できそうです。

日本メーカーの同等製品、たとえば【マザーツール YK-37UVSD】だと約65,000円と高額です。

返品可能なAmazon配送品なら、試しに買ってみるのも一つの手かもしれません。

安価な紫外線強度計でも「波長ごとの数値化」ができるのは面白い

RGM-UVシリーズは、正確性や分光精度ではプロ機に及びませんが、それでもUVA・UVB・UVCをある程度判別して数値化できるという点で非常に魅力的なツールです。

特に、LEDやランプが本当に目的の波長を出しているのか確認したいときや、曇天・夕方でもA波が意外に強いことの再確認、屋内飼育環境での紫外線管理など、使い道は思った以上に広がります。

もちろん、製品の仕様には甘さがあり、波長のカット精度や感度レンジには不満もありますが、価格を考えれば十分に納得の内容です。

「おおざっぱでも自分の目で確認できる」ということに価値を見出せる方なら、きっと楽しめるガジェットだと思います。

私自身、このシリーズを揃えたことで、UV光に対する理解がかなり深まりました。

もし、あなたも紫外線の「見えない不安」を数字で確かめてみたいと思ったなら、このRGM-UVシリーズは試してみる価値アリです。