詐欺が多い不可視光域LEDの公称波長の真偽を調べるための観測手段が必要

最近では、手軽に……とは言えませんが、不可視光である深紫外線(Deep-UV、または DUV。以下、DUV と表記)領域のLEDも、なんとか個人でも入手可能になってきました。しかも、そこそこの価格で購入できる時代です。

しかしこのDUV系のLEDについては、公称スペックとして明記されている波長のUV光を実際には照射しない“偽物”が多く出回っており、購入後にそのLEDが本当に仕様通りの波長を出しているのかどうかを確認する作業は、事実上、必須となっています。

一応、UV-C(紫外線C波)に関しては、それがUV-Cか否かをある程度判別できる安価なテストカードが市販されており、識別自体はそれほど難しくありません。

しかし問題なのは、テストカードでは判別が難しい300nm付近、つまりUV-B波のLEDです。

市販されているUVチェックカードの中には、太陽光中の280~400nm帯の光に反応するタイプもあり(主に反応色の濃淡で、太陽光中のUV-AやBの強さをざっくり測る用途)、これである程度の目安は得られます。ただしこのタイプはUV-AとUV-Bの両方に反応するため、対象の光がA波なのかB波なのかを明確に判別することはできません。

さらに一部のカードは、UV-B波をUV-C波と誤って判定するような挙動もあるようです。

実は先日、「250〜300nmのDUVを照射する」と謳う殺菌ライトを購入したのですが、これがどうにも胡散臭い代物でした。UV-C専用のチェックカードには一切反応せず、A波とB波に反応するタイプのUVチェックカードにだけ反応が見られました。

おそらく、実際にはUV-Aしか出ていないのでしょうが、もし仮にUV-Bが出ていた場合は、取り扱い時の安全対策も変わってきます。UV-B以上になると、皮膚や眼へのダメージのリスクが一段と高くなるためです。

こんな時、光の波長(正確には分光分布)を測定できる分光器が手元にあれば非常に便利なのですが、DUV領域に対応した分光器は非常に高価で、個人ではなかなか手が出ません。

そこで妥協案として、以前から気になっていたUV-C専用、UV-B専用の強度計(放射照度計)をそれぞれ購入することにしました。

こうした「身の回りの様々なエネルギーを数値化してくれるテスター」というのは、いくつあっても困らないものです。あると実験も生活も、ぐっと便利になりますから。

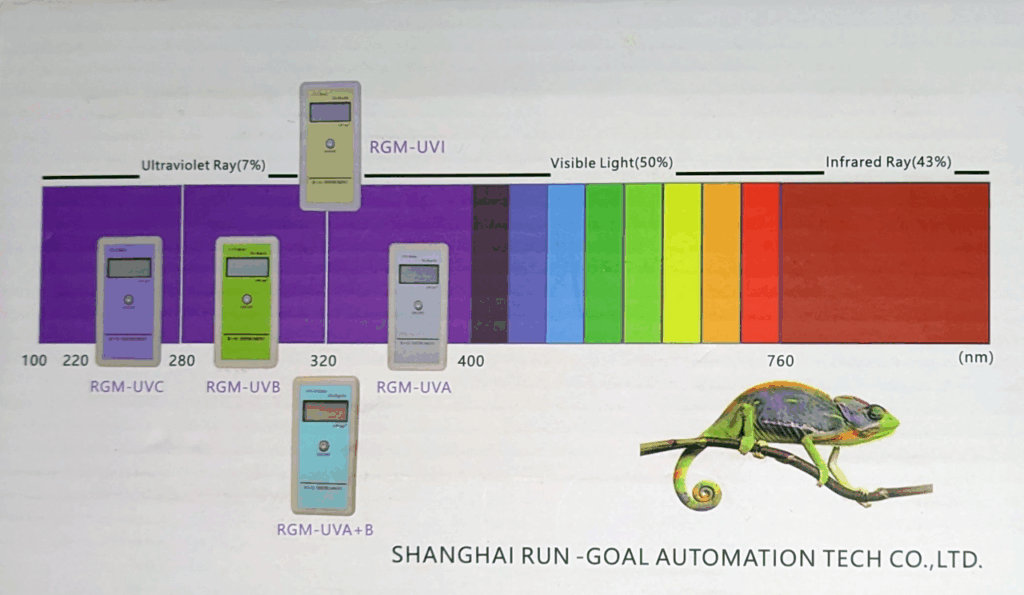

紫外線強度計 RGM-UVxシリーズ

爬虫類飼育用? 紫外線の各波長に特化した格安の強度計

RGM-UVxシリーズは、比較的安価に入手できる中国製の紫外線強度計です。AmazonやAliExpressなどで販売されています。

このシリーズには、RGM-UVA(紫外線A波用)、RGM-UVB(B波用)、RGM-UVC(C波用)、RGM-UVI(A〜C波の合算)、RGM-UVA+B(A+B波用)など、用途に応じて複数のバリエーションが用意されています。

RGM-UVAやRGM-UVB、RGM-UVA+Bなどは、もともとは爬虫類飼育用のUVランプの出力測定を主な用途とする製品のようです。

一部の爬虫類の健康維持にはUV-AとB波の照射が必須であり、設置したランプがしっかりと紫外線を出しているか、また長期使用による劣化で紫外線量が低下していないかなどの確認が重要とされます。

そうした用途において、RGM-UVBは価格的にも手頃で使いやすい製品だと考えられます。もちろん、自然光に含まれる紫外線の強度測定にも使用可能です。

RGM-UVCについては、殺菌灯の出力チェックや交換時期の判断など、UV-Cの強度測定に使用されると想定されます。

これらの強度計は、蛍光灯タイプのランプだけでなく、UV-LEDの照射強度も測定できます。特に、UVチェックカードでは判別の難しい「UV-B LEDとして販売されているLEDが本当にB波を出しているのか」を確認するのに非常に役立ちます。実際、私自身もそういった用途を想定してRGM-UVBを購入しました。

なお、C波(UV-C)を出していないことは安価なUV-Cチェックカードで簡易的に確認できるので、そこをクリアした上でRGM-UVBを使えば、残るA波かB波かの判断が比較的容易になります。不確かな仕様のUV-LEDを入手した際、照射される波長帯を見極められるというのは非常に助かります。

また、RGM-UVxシリーズは、入射する紫外線の強度変化に対してタイムラグなく数値が追従します。たとえば、光源からセンサーを遠ざけるとどの程度強度が減衰するか、などがリアルタイムで確認できます。

ただし、高価なUVメーターに搭載されがちな「ピークホールド機能」などは非搭載です。この点は価格相応と言えるでしょう。

ちなみに、RGM-UVxシリーズはAmazonで購入するとおおよそ1万円強ほどですが、AliExpressではRGM-UVBが約6000円、RGM-UVCが約8000円ほどで手に入ります。

なお、A波のみを測定したい場合、RGMシリーズ以外で3000円前後の製品もあります。

多くの紫外線強度計はA+B波を合算で測定

単一波長ごとの測定ができる機種は希少

自然光に含まれる紫外線は主にA波とB波のため、市販の紫外線強度計の多くはこれらを合算して測定・表示するタイプです。

そもそも、紫外線強度計の主な使用目的は、たとえば窓ガラスフィルムや日焼け止めなどの「紫外線カット性能」を調べることが多いため、あえてA波とB波を分けて測定する必要性はそれほど高くないのでしょう。

私が以前から所有していた紫外線強度計「マザーツール SP-82UV」も、250〜390nmの範囲に反応するタイプで、紫外線強度そのものは測定できても波長の特定はできませんでした。RGM-UVxシリーズで言うところのRGM-UVIが同等の仕様になります。

そういった市販事情を考えると、比較的安価で「UV-B専用」の測定ができるRGM-UVBの存在は本当にありがたいもので、メーカーには感謝しかありません。

UVA専用の安価テスター「KF-90」

私はRGM-UVBとは別に、波長350〜380nmのUVA帯に特化した「KF-90」という紫外線テスターも約2500円で購入しています。UVAのみを測定できる製品が手元になかったため、試しに導入してみたものです。

価格が安いぶん、RGM-UVxシリーズよりも測定精度は落ち、光が弱い場合(特に低出力のUV-LED)には感知しないこともあります。また、UVカットガラス越しでも高めの数値が出るため、もしかすると「可視光の明るさ」から間接的に紫外線量を推定しているのでは? という疑念も拭えません。

とはいえ、「ないよりは断然あった方が便利」な機器であることは間違いありません。特に太陽光中のUVA強度はしっかり測定できるので、小学生の自由研究などにも向いている製品かと思います。価格を抑えたいならKF-90、精度や信頼性を重視するならRGM-UVAという選択になるでしょう。

KF-90とRGM-UVBを同時に使って太陽光を測定してみると、晴れた日はB波が強く、曇った日はB波は少なくてもA波は意外と多い…といった傾向が、数値として目に見えて面白いです。

UV-C強度計が約1万円で買えるのは貴重

UV-C波を使った殺菌灯は、使い続けるうちに劣化していき、見た目の明るさはあまり変わらなくても、実際の殺菌力は低下していきます。

そのため、使用開始時の紫外線強度を記録しておき、半年後、1年後などに再測定して70%以下まで落ちていたら交換時期……と、数値で判断できるのがUV-C強度計の強みです。

しかしUV-C専用の強度計は種類こそあるものの、多くは2万円以上とかなり高価です。そんな中でRGM-UVCは、Amazonでも約1万円、AliExpressでは8000円前後と、破格の安さで入手できます。

私自身、UV-C殺菌灯を日常的に使用していることもあり、迷った末にRGM-UVCも購入しました。結果としては「買って正解」。殺菌灯の出力が明確な数値でわかるのは安心感があります。

実用性十分なRGM-UVxシリーズ

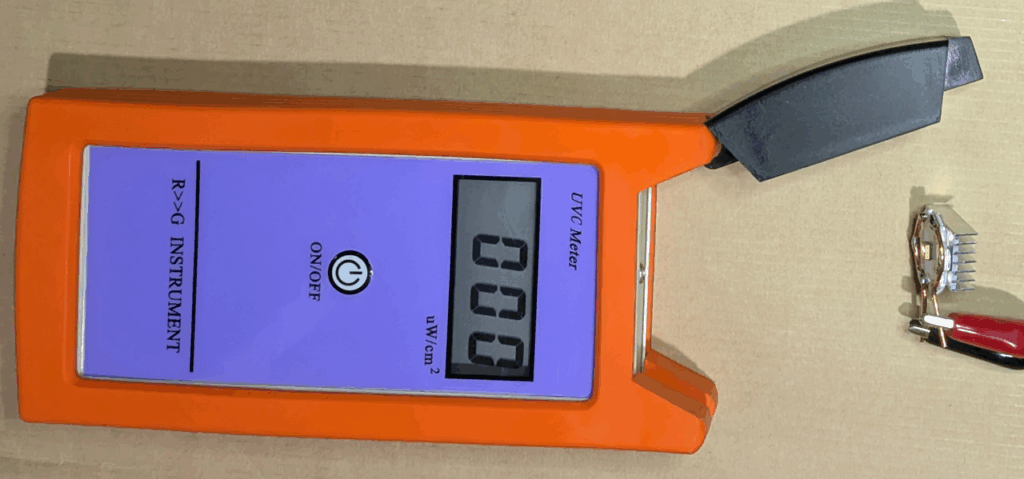

RGM-UVxシリーズは、モデルごとに本体カラーが異なるだけで、形状や構造は共通です。

電源は中国製の安物にありがちな006P型ではなく、単3電池2本で駆動。これは非常にありがたい仕様です。

操作もシンプルで、電源ボタンしかなく、起動して光源にセンサーを向けるだけ。説明書を読まなくても直感的に使えます。

波長フィルターに関する注意点:上限はカットされるが、下限は素通し

RGM-UVxシリーズのRGM-UVBやRGM-UVCに搭載されている波長フィルターは、どうやら「上の波長(高波長側)」はカットされますが、「下の波長(低波長側)」は素通しのようです。

たとえば、RGM-UVBの反応スペクトルは仕様上280〜320nmとなっていますが、UV-A帯(320nm以上)には反応しない一方で、UV-C帯(280nm未満)には反応してしまい、「B波として測定される」挙動を見せます。

同様に、RGM-UVCは仕様上220〜280nm対応とされていますが、これも185nmなどの波長には反応してしまいます。

要するに、低価格帯ゆえの仕様と割り切るしかありませんが、「下の波長はカットされない」点はしっかり意識しておく必要があります。

RGM-UVBについては、実質的には「RGM-UVB+C」だと思って使う方が安全です。B波のみを厳密に測定したい方には不向きかもしれません。

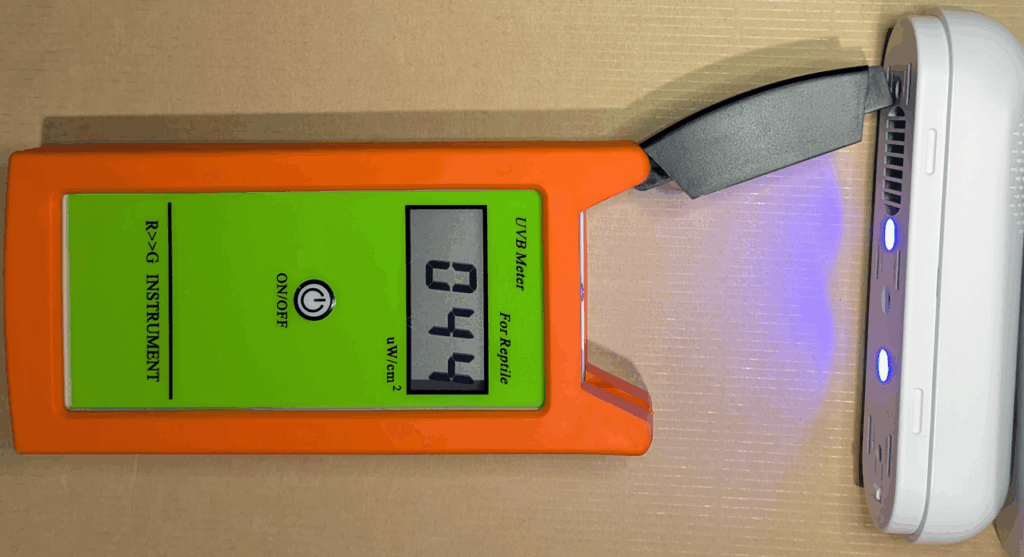

RGM-UVBに254nmのUVCを照射した結果

本来なら無反応であるべきUV-C波長(254nm)に対しても、RGM-UVBはしっかりと反応して紫外線強度を表示してしまいます。入力光波長の「下限カットフィルター」は存在しないものと考えてよさそうです。

そのため、RGM-UVB単体で紫外線の波長を特定するには限界があり、UV-Cチェックカードなどとの併用が必要になります。

RGM-UVCは305nmのUV-Bには反応しない

下の画像は、305nmのUV-B LEDを点灯させ、RGM-UVBとRGM-UVCの両方で反応を比較したものです。(上:RGM-UVB/下:RGM-UVC)

RGM-UVBはしっかりとB波を感知し、強度を表示。一方、RGM-UVCは無反応。この結果から、「上限波長のカットフィルター」はしっかり機能していると判断してよさそうです。

まとめ:紫外線強度計を賢く選んで、目的に合った測定を

紫外線強度計は、日焼けや健康被害への対策としてだけでなく、UV-LEDや殺菌灯の性能チェック、飼育用UVランプの劣化確認など、実に多くの用途に使える便利な測定機器です。

中でもRGM-UVxシリーズは、特定の紫外線波長に特化した測定ができるにも関わらず、比較的安価で入手可能な点が非常に魅力です。

単に紫外線強度の「多い・少ない」だけではなく、「A波なのかB波なのか、それともC波なのか」といった波長の違いを数値として確認できるのは、従来の汎用的なUVメーターにはなかったメリットです。

もちろん、価格が安い分、高級機に備わっているようなピークホールド機能や波長ごとの完全な分離精度は期待できませんし、下の波長(短波側)のカットが甘いという注意点もあります。しかし、それらを差し引いても、波長別の紫外線をここまで気軽に測定できる製品は非常に貴重です。

紫外線を正確に知ることができれば、「UVカットアイテムの効果確認」「LED光源の波長確認」「殺菌灯の寿命チェック」など、あなたの用途に合った使い方ができます。

目的に応じて機種を選べば、RGM-UVxシリーズはコストパフォーマンスの高い実用的なツールとして、大いに活躍してくれることでしょう。