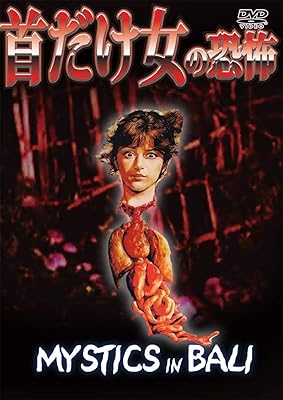

アジアアン・オカルト・ホラー映画の頂点のひとつ『首だけ女の恐怖/Mystics in Bali(1981)』のDVDがAmazonで普通に販売していたので、今回の記事では、私の好きなこの映画について語ります。

カルト映画もAmazonで普通に買える時代になったのか

何となくAmazonを見ていたら、あなたへのおすすめに、昔日本語字幕版がCBSソニーから出ていた「首だけ女の恐怖/Mystics in Bali(1981)」のDVDが普通に販売されているのを発見。

好きな作品だったので、日本語字幕版なら円盤を買おうかなと思ったが、字幕についての説明は特になく、どうやら海外版DVDを国内販売しているだけらしい。

もっとも、海外版とはいえ、長らく見かけなかったタイトルが再版されて入手しやすくなったのは嬉しい。

30年くらい前の話だけど、欠品していた頃はDVD-Rに焼いただけの海賊版が、怪しげな露天商や通販などで普通に売られていた。

「首だけ女の恐怖/Mystics in Bali(1981)」のあらすじをざっと説明

魔術の研究レポートを書くためにアメリカからバリ島にやって来たキャシー。現地の青年ヘンドラが彼女の手伝いをする。

キャシーが実際に魔術を習いたいと言い出したため、ヘンドラは彼女をレーク魔術の女王が住むと言われる森へ案内する。

そこでキャシーは女王と接触し、弟子入り後に魔術を習得。変身魔術で豚になったり蛇になったり、内臓をぶらさげた生首(ペナンガラン、ガスー、佐藤有文著の『いちばんくわしい世界妖怪図鑑』によればイブラリン(胃ぶらりん)にもなる。

そして、ペナンガランやガスーは、出産間近の妊婦から胎児を食べるとされる妖怪です

生首キャシーは夜空を飛び、伝承の通り、妖怪としての本能で行動し迷惑な食害をもたした。

異変を察した、ヘンドラの叔父(祈祷師)は邪悪の再活動を悟り、排除を決意。キャシーをレーク魔術の女王に引き合わせてしまったヘンドラも責任を感じ協力する。

やがて叔父とレーク魔術の女王が対決する。両者の間には何かしらの因縁があった様子。ヘンドラもそれに付き合う。

魔術合戦の末、叔父は敗北する。その瞬間、彼の兄である正義の戦士グスティ・オカが、高い場所からヒーローめいて颯爽と登場した。

ちなみに叔父とオカの中の人(役者)は同じ。オカは上半身裸にレインボーマンのダッシュ1みたいな服装をしている。太陽の化身か?

オカとレーク魔術の女王の魔術合戦が始まった。

夜だったはずの空に突如として朝日(夕日にしか見えない)が昇る。

もしや正義の戦士オカは、必殺シリーズ中の最強キャラ「必殺うらごろし」の“先生”のように朝を呼んだのか?

古今東西、陽光は魔の弱点なのか、太陽のエネルギーが勝負の決め手となる。邪悪死すべし慈悲はない!

そしてこの戦い、ヘンドラ、特に役立っていない。

この時代の映画の特徴でもあるが、エンドロールも何もなく、画面に “The End” だけ表示して唐突に終わる。

※以上は物語全体をなぞるものではなく、印象に残った場面や要素を中心に記憶頼りで触れています。そのため、実際のあらすじとは異なる部分も多いです。

※作中でキャシーが習うのは 「レーク魔術(Leák)」。

この呼称は資料によって 「レイク」「リアク(Leyak)」など表記ゆれが大きいのですが、ここでは便宜的に “レーク” としています。

バリ島の伝承では Leyak/Leák が黒魔術や妖怪的な存在として語られることがあり、魔女ランダ(Rangda)と関連づけられる例も見られます。

ただし設定は文献によって幅があり、この映画に登場する レーク魔術の女王 は、伝承を直接なぞったものというより、映画独自のアレンジが加えられた存在 という印象です。

偶然が生み出した狂気の名作『Mystics in Bali』はここがいい

ヒロイン(キャシー)役を現地の観光客から起用する計画性のなさ

映画製作時、キャシー役は決まっておらず、バリを訪れていたドイツ人観光客 Ilona Agathe Bastian(イロナ・アガーテ・バスティアン)が現地でスカウトされ、そのまま即興で起用されたといいます。(参考 Wikipedia)

つまり、彼女は映画制作前は俳優ではありませんでした。

当時のインドネシア映画事情として、以下の背景がありました。

- バリ人俳優では「西洋人女性」を演じられない

- 制作予算が乏しい

- 観光地ゆえに白人観光客が多い

こうした要素が重なり、観光客に声をかけて出演依頼するという手法がとられたようです。

1980年前後のバリ島は“ヒッピー文化の余韻+自由な欧米観光客”が多かった時代で、イロナ自身も、脱ぐシーンを含めて映画出演をカルチャー体験みたいなノリで、「まあいいよ、やってみるよ」と引き受けたのではないでしょうか。

この結果として、作中の独特なアマチュア感や“観光客らしい”演技の素朴さ、異国の黒魔術に巻き込まれる欧米人の弱さと無力さを、妙にリアルに表現することに成功しています。

なお、作中の黒魔術シーンの撮影は、地元のヒンドゥー教徒がバリ島での撮影許可を出さなかったため、実際にはジャワ島で行われたとのこと。

そして、この“観光客キャスティング”が成立したのは、おおらかな80年代だからこそ。現代で同じことをすれば、

- 労働ビザの問題

- 映像使用に関する権利処理の地獄

- 性描写が含まれる場合は国際法的に完全アウト

――映画制作は成立しません。

観光客に脱いでもらって主演してもらう、なんて絶対に不可能です。

あのホラーなのに妙に牧歌的なリアクション、少しズレた表情、演技の素朴さで魅せるキャシーというキャラクターは、まさに80年代だから誕生した存在なのです。

妙味ですらある狂った脚本の軽さ

『Mystics in Bali』には、本気なのか冗談なのか、ホラーなのに笑わせに来ているとしか思えない、“リアルさの整合性が破綻している”シーンが多くあります。

まず、変身後の食事シーン。

蛇に変身したキャシーがねずみを丸呑みし、翌日に「ご馳走を食べた」と言って気分が悪くなり嘔吐すると、口からは生きたままのネズミが飛び出して元気に動きます。

それを見たヘンドラは、「食べたものに中ったんじゃない?」と心配はするものの、生きたネズミについては完全スルー。そういう脚本なのかリアクションが薄すぎです。

さらに、なぜ登場させたペナンガラン。

ペナンガランはマレー半島の女性型吸血妖怪で、生首に内臓がぶら下がって空を飛ぶという異様な存在です。作中ではキャシーがレーク魔術の女王の力でペナンガランに変身します。

本来この妖怪が登場する映画では、ペナンガラン自体が主役として扱われることが多いのですが、『Mystics in Bali』では、正直いなくてもストーリーが成立してしまいます。

さらに、民族・宗教・言語的にマレー圏外であるバリ島に、視覚的インパクト目的で登場させているため、設定的意味はかなり薄い。

しかし——

あの強烈な映像ソフトのジャケットデザイン(内臓ぶら下げ生首のアップ)は、ペナンガランがいたからこそ完成したもの。

結果として、この映画の評価に直結する重要要素になっており、「出したのは正解」と言えてしまうのがまた奇妙で面白い点です。

80年代の特殊効果だから生み出せた、異様な不気味さ

CGが未発達だった80年代だからこそ、実物特撮(アニマトロニクス)を使うしかなかった。

チープな画像合成も多少は使われているが極僅かで、基本的には、豚の頭、血糊、ねっとりした質感の着ぐるみ、ゼラチン的な内臓など、“手触りのある実物”で映画を撮影することで、妙に生々しい、言葉にしがたい異様な雰囲気が生まれている。

H・R・ギーガー的な“洗練されたグロテスク”とは真逆で、チープさゆえに妙な味があるクリーチャー造形こそ、80年代アジアンホラーの最高の魅力だ。

ただ、内臓をぶら下げた生首(ペナンガラン) のシーンだけは、血糊が使われていないのは残念だった。しかし、あの模型を実際に浮かべて(吊るして)夜空を飛ばしているシーンはあまりに直截的で、恐怖よりも質の悪い冗談を見ているような目眩のする独特の味がある。

とはいえ、何の前情報もなく、少し離れた場所から撮影を偶然目撃してしまったと想像すると、飛ぶ内蔵付き生首は絶対に怖気だつインパクトだと思う。

そして、あのシーンを模型ではなく、フルCGで現代に再現したら、ただリアルな化物になるだけで、この映画特有の「手作り感による狂気」は絶対に再現できないだろう。

リメイク不可能、80年代だからこその奇跡の産物

観光客ヒロインの即興キャスティング、ゆるい脚本、牧歌的な演技、そして手作り特殊効果。

特別に狙ったわけではない。これらがただ、偶然に噛み合った結果、『Mystics in Bali』は唯一無二の“狂気の名作”になった。

もし今リメイクしたとしたら——

権利処理、ビザ、特殊効果の整合性、文化的配慮、CGのリアリティ、プロフェッショナルな演技。

どれか一つでも欠けたら成立しないし、逆に全部揃ったら絶対につまらなくなる。

だからこの映画は、

「リメイク不可能」

「80年代という時代の奇跡が生み出した作品」

と言わざるを得ない。

まとめ:最後に

80年代という時代の空気と、あらゆる偶然の積み重ねが生んだ狂気の名作。

今観てもまったく色褪せない異様な魅力があるので、未見の方はぜひ。

▶『首だけ女の恐怖/Mystics in Bali(1981)』映像ソフトはこちら

ソフト化・版権の経緯メモ

本作は1981年のインドネシア作品で、日本ではVHSがソニー(ソニー・ミュージックエンタテインメント)から1987年頃に発売された記録があります。

その後は長らく入手困難でしたが、2007年に海外のカルト映画レーベル Mondo Macabro がDVDを正式リリースして再評価のきっかけになりました。

日本国内でも後年、別の流通業者から日本語字幕付DVDが出た例が見られますが、版ごとに画質・収録内容・字幕の有無が異なるため、購入時は「どの版か」「字幕の有無」「リージョン」を必ず確認してください。

こちらで映画の感想書いてます。