歯垢や歯石の存在は知っていても、実際にどのように歯周病へと進行するのか、

そしてその予防のために何が必要なのか、しっかり理解している方は多くありません。

歯周病は、初期の段階では自覚症状がほとんど無く、気付かないうちに進行して歯を失う原因となることもあります。

この記事では、歯垢・歯石の仕組み、歯周病の進行段階、そして予防のための口内ケア方法についてわかりやすく解説します。

歯磨き、口内ケアはなぜ必要?

食事後や寝る前の歯磨き、正直とても面倒ですよね。

「マウスウォッシュでうがいしていれば、歯磨きしなくても大丈夫じゃない?」

つい、そう思ってしまいます。

しかし、歯垢は歯ブラシによる摩擦がなければ落とせません。

食後毎は難しくても、最低でも就寝前だけはしっかり歯を磨く必要があります。

マウスウォッシュも口内の殺菌という点では効果的ですが、

歯と歯茎の境目・歯間に付着する歯垢は、歯磨きだけでは取り切れません。

そのため、フロス・歯間ブラシ・水流を使ったジェットウォッシャー の併用が重要になります。

さらに、できれば歯科で 3ヶ月に1回の定期検診とクリーニング を受けることをおすすめします。

ほんのわずかな磨き残しが、歯周病や強い口臭の原因となり、知らないうちに歯を失うリスクへと繋がる からです。

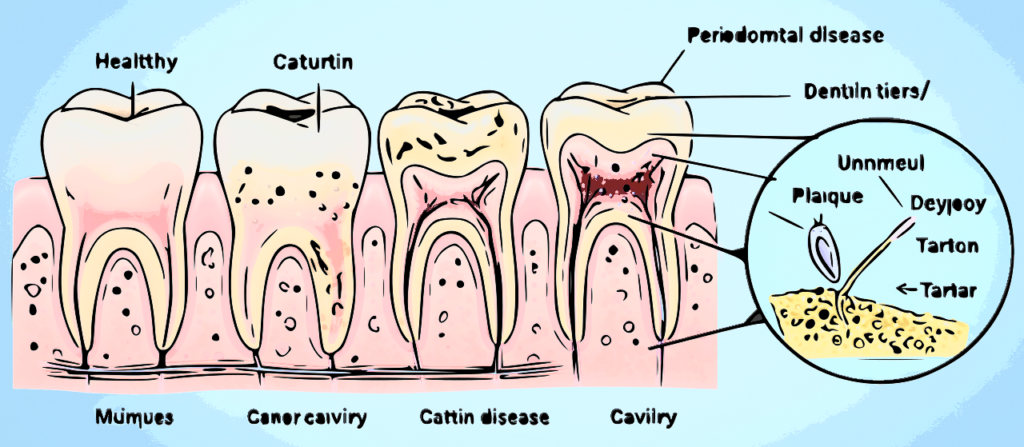

歯垢(プラーク)と歯石、その害について

歯垢(プラーク) とは、細菌と食べかすが混ざり合ってできる柔らかい白い汚れです。

歯の表面に付着しやすく、放置すると虫歯や歯周病の原因 になります。

一方、歯石 とは、歯垢が長時間残ったままになり、唾液中のミネラルと結びついて石のように硬化した状態 のことです。

歯石に変わってしまうと 歯ブラシでは除去できず、歯科医院でのクリーニングが必須 になります。

歯石が付着すると、次のような悪影響が出ます:

- 細菌が増殖しやすくなる

- 歯周病が進行しやすくなる

- 強い口臭の原因になる

特に歯石は表面がザラザラしているため、さらに歯垢が付着しやすくなる悪循環 に繋がります。

マウスウォッシュは、口の中に広く存在する細菌を殺菌するという点では有効です。

しかし、 歯垢(バイオフィルム)の内部に入り込んだ細菌や、歯と歯茎の境目・歯間に潜む細菌までは除去できません。

歯垢は粘着性の膜を作るため、機械的な摩擦(物理的にこそぎ落とす力)がないと取れない のです。

これが、マウスウォッシュだけでは不十分で、歯磨きやフロス、ジェットウォッシャーが必要な理由です。

歯垢・歯石を作る細菌

歯石の形成には、口腔内に存在する細菌が大きく関わっています。

歯垢(プラーク)の中には数百種類の細菌が存在し、食べかすや糖分をエサにして増殖します。

代表的な細菌とその役割は以下の通りです。

| 細菌名 | 役割 |

|---|---|

| ストレプトコッカス・ミュータンス | 糖を分解して酸を作り、歯垢の形成を助ける。虫歯の主因菌 |

| ポルフィロモナス・ジンジバリス | 歯周病の原因菌。歯ぐきの炎症を引き起こす |

| フソバクテリウム・ヌクレアタム | 他の細菌と結びつきやすく、歯垢の成熟を促進 |

| アクチノマイセス属 | 歯の表面に付着し、初期の歯石形成に関与 |

歯石ができる仕組み

歯石は次のような段階を経て形成されます。

- 歯垢が歯に蓄積

- 細菌が繁殖し、粘着性のバイオフィルムを形成

- 唾液中のカルシウムやリン酸が付着

- 石灰化が進行して硬い歯石に変化

- 歯ブラシでは除去できないため、歯科クリーニングが必要に

歯石の害

歯石を放置すると、次のような問題を引き起こします。

- 歯周病の進行を助長(歯ぐきの炎症や歯槽骨の破壊)

- 強い口臭の原因になる

- 歯の表面がザラつき、新しい細菌や汚れが付着しやすくなる

- 歯磨きでは除去できず、歯科医院での専用器具による除去が必要

歯石を防ぐためには、毎日の丁寧な歯磨きと、

3〜6ヶ月に1回の定期的な歯科検診(クリーニング)が重要です。

歯周病の進行段階

歯周病は、いきなり重症になるわけではありません。

最初は軽い刃口の炎症や出血から始まり、気づかないうちに進行してしまうのが特徴です。

| 進行段階 | 症状・状態 | 放置すると |

|---|---|---|

| ① 歯肉炎(軽度) | 歯ぐきの腫れ、赤み、歯磨きで出血しやすい | 歯周炎へ進行 |

| ② 歯周炎(中等度) | 歯ぐきが下がる、歯が浮いた感じ、口臭の悪化 | 歯槽骨(歯を支える骨)が破壊され始める |

| ③ 重度歯周炎 | 歯がグラつく、強い痛み、噛みにくい | 歯が抜ける |

歯周病が「沈黙の病気」と呼ばれる理由

- 痛みがほとんどないまま進行する

- 気づいた時には 歯が支えられない状態になっている

- 一度失われた歯槽骨は 元に戻らない

日本人が歯を失う原因の 約40%が歯周病 と言われています。

つまり、毎日のセルフケアと定期的な歯科クリーニングが非常に重要です。

予防に必要なこと

- 毎日の歯磨き

- 歯間ブラシ/フロス/ジェットウォッシャーの併用

- 3〜6ヶ月に1回の定期検診

ほんの少しの習慣で、歯の寿命は大きく変わります。

● 8020(ハチ・マル・ニイ・マル)運動の推進

「80歳で20本以上の自分の歯を残そう」という、日本歯科医師会や厚生労働省が推進する取り組みです。

自分の歯が20本残っていれば、多くの食べ物を不自由なく噛め、健康寿命の延伸にも繋がります。

自宅でできる効果的な口内ケア方法とおすすめアイテム

ここまで、歯垢・歯石の正体や歯周病の進行について解説してきました。

つまり、毎日のケアを少し工夫するだけで、歯と歯茎の健康の維持力は大きく変わります。

ここでは、自宅でできる、私が実際に使っている、効果的な口内ケア用アイテムを紹介します。

歯ブラシ

毛先の細いもの、ヘッドが小さい製品を選ぶと奥まで届きやすく、歯と歯茎の境目をしっかり磨けます。

基本は 1日1〜2回の丁寧なブラッシングが土台になります。

デンタルフロス / 歯間ブラシ

歯ブラシのみでは、歯と歯の間の汚れの約40%が残ると言われています。

フロスや歯間ブラシを併用することで、磨き残しにアプローチできます。

口臭予防や歯周病予防のためには必須のアイテムです。

マウスウォッシュ(液体歯磨き)

外出先で歯磨きできないとき、食後にマウスウォッシュを使うか使わないかで、口内の細菌量には大きな差が出ます。

歯垢を物理的に落とすことはできませんが、細菌の繁殖を抑える効果があり、歯磨きまでの “つなぎのケア” として非常に有効です。

特に、外食が多い方やすぐ磨けない環境では、食後のマウスウォッシュ習慣が口臭予防に大きく貢献します。

マウスウォッシュは、現在では一般的な口内ケア用品ですが、一昔前はそれほど普及していませんでした。

特にその頃の50〜60代以上(私の祖父母)の世代では、日常的に口内ケアをする文化や道具が十分に普及しておらず、歯周病によって歯を失ってしまった方が非常に多いのが現実です。

その世代の方々を見てきた個人的な実感としても、『マウスウォッシュを習慣化するだけでも未来の歯の状態は大きく変わる』と思っています。

歯磨きまで手が回らない場面があるなら、まずはマウスウォッシュを積極的に取り入れてみてください。

日々の小さな差が、10年後の歯の運命を分けます。

ジェットウォッシャー(口腔洗浄器)

歯と歯の間や歯周ポケットに残った汚れを、水流で洗い流すことができます。

矯正中・インプラント・歯間が広い方には特に効果的です。

フロスと歯ブラシの後の仕上げとして使用すると効果が高まります。

まとめ:最後に

毎日の小さな習慣が、歯の寿命を大きく左右します。

未来の歯を守るためにも、今日からできるケアを一緒にはじめましょう。

私が実際に使っており効果を感じているジェットウォッシャーのレビューを紹介します。