鼻口蓋管嚢胞の治療と経過

鼻口蓋管嚢胞の開窓手術

私は2024年5月24日に、鼻口蓋管嚢胞(びこうがいかんのうほう)の開窓手術を受けました。今回は、その後の経過として、時間の経過に伴い嚢胞がどの程度縮小したのかをまとめた報告です。

鼻口蓋管嚢胞とは、上顎前歯(口蓋前部)の裏側にある歯槽骨内の「鼻口蓋管」と呼ばれる管の、胎生期の残存上皮が風船のように膨らんでできる良性の嚢胞(私の場合は、液体が詰まった袋状のもの)です。

初期は無症状で、嚢胞が小さい間は自覚症状をほとんど感じません。しかし私の場合、嚢胞が徐々に大きくなり、歯肉が腫れはじめ、前歯にぐらつきやむず痒いような痛みが出てきたため、病院を受診しました。

CT撮影のうえ、嚢胞内容液と組織の一部を採取して検査した結果、鼻口蓋管嚢胞と確定診断されました。

なお、開窓手術とは、前歯の後方の硬口蓋から嚢胞に到達し、パチンコ玉大の穴を開けて嚢胞内の滲出液を外に排出させる治療法です。これにより嚢胞の拡大を防ぎ、歯槽骨の自然修復力によって嚢胞の縮小を促すことが目的です。

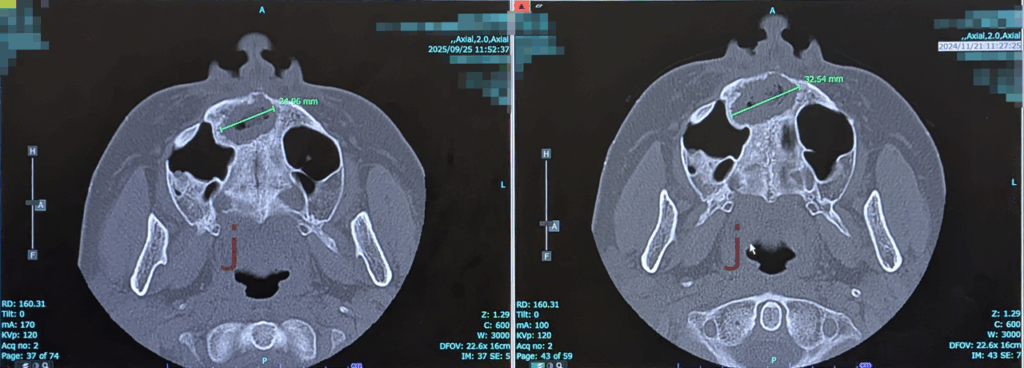

CT画像による嚢胞サイズ縮小の確認

上のCT画像では、右が2024年11月に撮影したもの、左が2025年9月に撮影したものです(※左右は病院提供の画像順に合わせています)。

まず、2024年3月に初めてCTを撮影した時点では、嚢胞のサイズは約4cm近くありました。

その後、同年5月に開窓手術を実施。術後は嚢胞内にガーゼを詰め、滲出液を口腔内に排出させながら、毎日ガーゼ交換を続けるという管理を行いました。

開けた穴が固まれば、感染の危険もなく、あとはできるだけ毎日ガーゼの交換とうがいで口腔内を清潔に保つことを心がける程度で、特に難しいことはありません。

硬口蓋に穴を開けた当初は刺激物がしみますが、傷口が固まってしまえば特に問題はありません。嚢胞内に食べカスが溜まらないよう注意が必要ですが、ガーゼでその侵入は防げます。

そして、2024年11月の再撮影時点では嚢胞は約3.25cmに縮小。この時点で、当初あった前歯のぐらつきは完全になくなっていました。

さらに、2025年9月に再度CTを撮影したところ、嚢胞は約2.5cmまで縮小していました。

縮小率の推移と今後の見通し

2024年11月から2025年9月までの10ヶ月間で、嚢胞の大きさは約23%減少し、当初のサイズの約77%にまで縮小した計算になります。

開窓手術から通算1年4ヶ月が経過し、嚢胞の縮小は順調に進んでいるように見えますが、このペースが「早いのか遅いのか」は判断が難しいところです。

担当医によると、理想的には嚢胞が1cm程度まで縮小すれば、外来(日帰り)手術でも摘出可能になるとのこと。

現時点(2.5cm)から1cmまでさらに約60%の縮小が必要です。縮小の速度は一定ではありませんが、早くてもあと1年程度、遅ければ2~3年ほどかかる可能性もあるとのことです。

口腔内の健康状態を自分で確認するのにUSB内視鏡カメラを使っています。もっと早く、その習慣があれば、嚢胞がもっと小さいうちに開窓できたかもしれません。そこは失敗です。

まとめ

開窓手術から1年4ヶ月が経過し、嚢胞は順調に縮小しています。

歯槽骨の修復も進み、見た目や噛み合わせへの影響もほぼ感じなくなりました。

今後も年に一度のCT経過観察を続けながら、完全な縮小・摘出を目指す予定です。

今後も経過観察を続け、嚢胞のさらなる縮小や歯槽骨の回復について、定期的に記録していく予定です。