これは便利! 実験用のCV(定電圧)やCC(定電流)出力が可能なポータブル電源

格安だが性能は優秀なDC-DC昇降圧モジュール基板

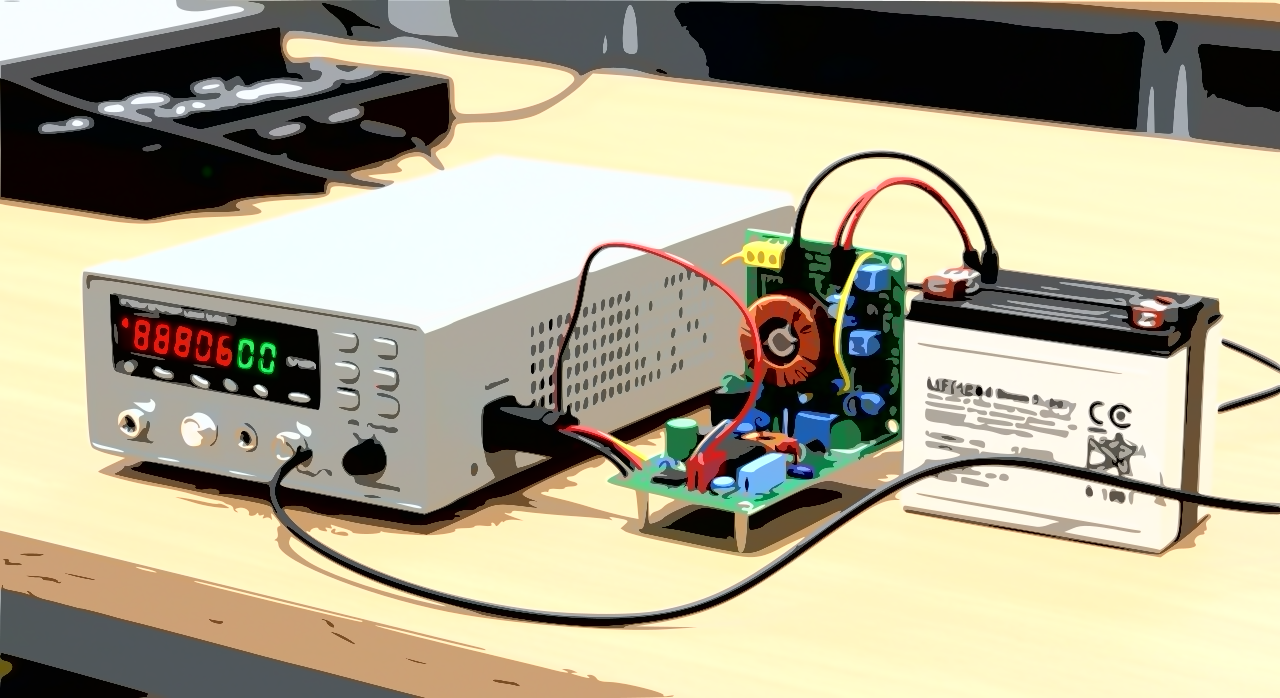

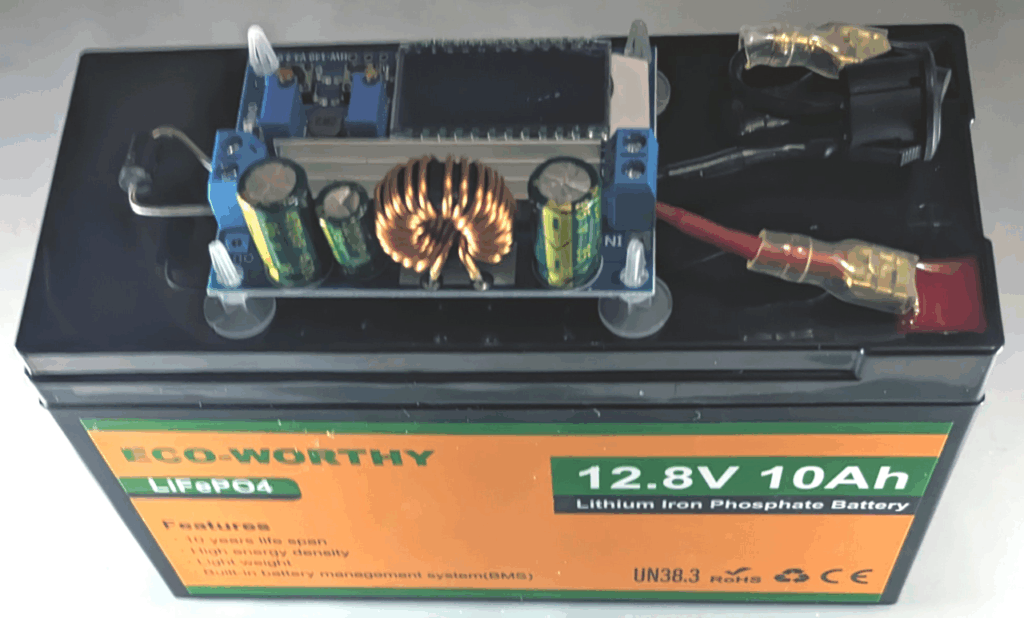

以前Amazonで購入したリン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)バッテリーに、DC-DC昇降圧モジュール基板を接続して、実験用の可変電圧式ポータブル電源を作りました。

コンセント不要でどこでも使え、希望する電圧を自由に設定できるのが非常に便利です。

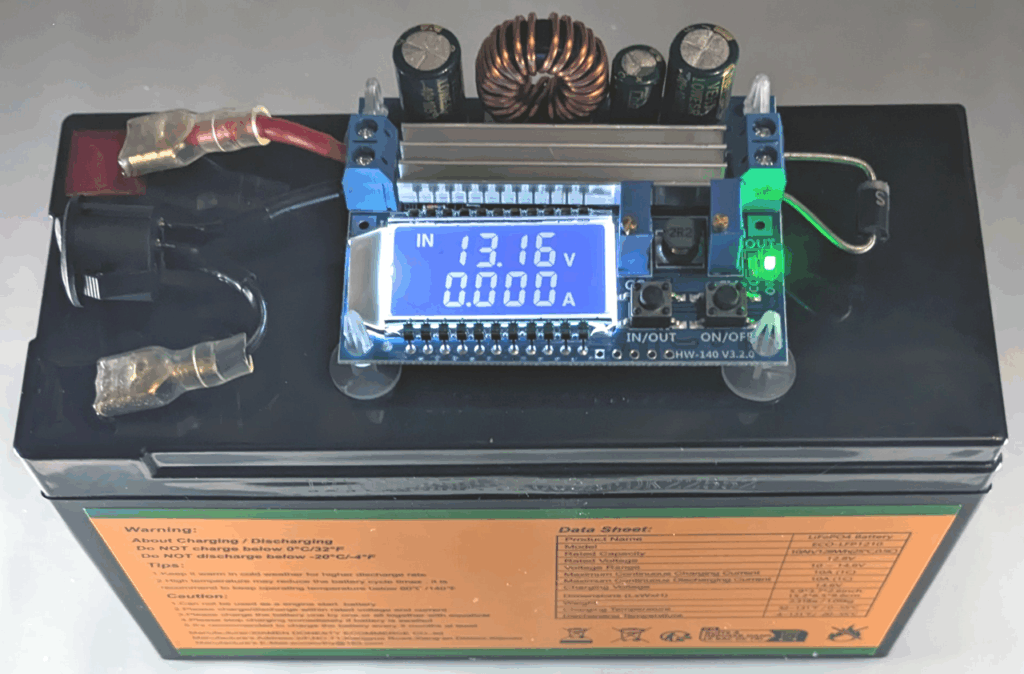

使用したのは、Amazonで約1,000円、AliExpressなら約500円で購入できる、格安ながらCV(定電圧)とCC(定電流)設定が可能な「4A・35W」の昇降圧コンバータ電源モジュールです。

正式な商品名は不明ですが、基板には「ZK-SJVA-4X Vx」や「HW-140 Vx.xx」などの型番表記があります。バージョンや型番が多少異なっていても性能は同等で、一連の製品はコピー品やOEM製品のようです。

【仕様】

入力電圧:DC 5.5〜30V

出力電圧:DC 0.5〜30V

最大出力電流:4A

最大出力電力:35W(※強制空冷時は最大50W)

電動ファンを追加して強制冷却すれば最大55Wまで対応可能ですが、標準状態(ヒートシンクのみ)での使用では最大出力35Wです。

この条件下での出力電圧ごとの電流目安は以下の通りです。

| 出力電圧 | 最大出力電流 |

|---|---|

| 1V | 4A |

| 5V | 4A |

| 10V | 3.5A |

| 15V | 2.3A |

| 20V | 1.75A |

| 25V | 1.4A |

| 30V | 1.16A |

個人的によく使うのは5〜15Vくらいで、この範囲なら2A程度の電流が確保できます。

仮に30V出力でも1A程度取れるので、個人の趣味で行う電気工作には十分すぎる性能です。

Φ1.2mmのぶっとい銅線でバッテリーと配線する

Amazonで販売されている「ダイドーハント」という製品名の銅線(Φ1.2mm)は、長さ20mで1,100円と非常にコスパが良く、私はこれを配線材として使用しています。

人気のある太さのためか、細めの0.9mm径(同じく20m)よりも、なぜか原価が高そうな1.2mm径の方が安く手に入ります。

Φ1.2mmの単芯銅線はAWG17相当なので、抵抗が比較的低く、配線での電力損失も少なくて済みます。

配線が細すぎるとその抵抗によって電圧ロスが発生するため、可能な限り太めの配線を使った方が安心です。

ただし、この銅線は裸線で被覆がないため、表面を熱収縮チューブなどで絶縁する必要があります。それでも価格面を考慮すると、配線材として非常に理想的です。

また、ある程度の硬さがあるため、下の画像のように、バッテリーの上に載せた昇降圧モジュール基板をしっかり支えることができ、固定しなくてもそれほどグラつきません。

電源のオンオフスイッチも取り付けたので、昇降圧モジュールをバッテリーに取り付けたままでも問題なく使えます。

昇降圧モジュールの出力側には、モーター系の負荷を接続した際に逆起電力で負電圧がかかるのを防ぐため、保護用のダイオード(カソードをマイナス側、アノードをプラス側に向けて)を取り付けています。

さらに逆電流による誤動作や破損を防ぐ対策として、出力側から入力側へ電流が流れ込まないようにもう1個ダイオードを追加すると、より安全性が高まります。

激安高性能なDC-DC昇降圧モジュールの不満な点

この安価なDC-DC昇降圧モジュールには、バックライト付きのLCD(液晶ディスプレイ)が搭載されており、設定電圧や電流の確認がしやすいのがメリットです。

しかし不満点もいくつかあり、まずこのLCDのバックライトは明るさ調整やオフ機能がありません。

そのため、使用環境によっては眩しすぎたり、負荷を一切繋いでいなくても常に約30mAの電流が流れて電力がじわじわと消費されてしまうのがマイナス要素です。

さらに、電圧と電流の調整は多回転ボリューム式なのですが、ツマミが短いため、マイナスドライバーがないと回しづらい点も使い勝手が悪いです。

もう少しツマミが長く、指でつまんで回せる構造であれば、操作性が大きく向上するはずです。

商品の価格からすればあまり贅沢は言えませんが、この2点に関してはどうしても設計上の不満が残ります。

LiFePO4バッテリーの充電

12.8VのLiFePO4バッテリー対応の専用充電器も市販されていますが、特別な専用充電器がなくても、CV(定電圧)とCC(定電流)設定が可能な安定化電源さえあれば充電が可能です。

LiFePO4電池の1セルは、公称電圧が3.2Vで、満充電状態では3.5〜3.65V程度になります。過充電を防ぐため、3.65Vを超えてはいけません。

12.8VのLiFePO4バッテリーは4セル直列構成なので、安定化電源の出力電圧(CV)を14.4〜14.6Vに設定し、出力電流(CC)をバッテリー容量の0.5C程度に設定して接続すれば、安全に充電可能です。

【参考:LiFePO4 1セルの電圧仕様】

| 状態 | セル電圧 |

|---|---|

| 公称電圧 | 3.2V |

| 満充電上限 | 3.65V |

| 4セル直列時の充電電圧目安 | 14.4〜14.6V |

また、鉛バッテリーと異なり、LiFePO4バッテリーにはBMS(バッテリーマネジメントシステム)が内蔵されており、各セルの電圧を監視しています。

満充電に達すると、それ以上充電されないように自動で電流を遮断してくれるため、過充電に対して神経質になる必要はそれほどありません。

なお、BMSだけを単体で購入した場合、不良品が多い印象がありますが、完成品のバッテリーパックであれば、ほぼ問題なく正常に動作します。

私自身、自作の安定化電源を使って下の画像のようにLiFePO4バッテリーを充電していますが、今のところ深刻なトラブルは発生していません。

具体的には、10Ahのバッテリーに対して、0.4C(=4A)で充電しています。

CV14.6V/CC4AでLiFePO4バッテリーを充電中。右端にあるのは電流値を確認するためのクランプメーター。配線の挟み方によって多少値が変わるが、表示はおおよそ3.3〜3.6Aの範囲だった。

LiFePO4電池を使えば、自作でも実用的なポータブル電源に!

安価なLiFePO4バッテリーとDC-DC昇降圧モジュールを組み合わせることで、コンセント不要・電圧可変のポータブル電源が簡単に自作できます。

必要な電圧が自由に設定でき、USB機器から工作用回路まで柔軟に電源を供給できるのは、実験やDIY用途にとって大きなメリットです。

また、CV・CC機能付きの安定化電源があれば、専用の充電器がなくてもLiFePO4バッテリーの安全な充電が可能です。

BMS搭載の完成品バッテリーを使えば、過充電の心配も減り、扱いやすさも向上します。

DC-DCモジュールに多少の不満点はあるものの、それを補って余りある性能とコストパフォーマンスが魅力です。

ポータブル電源を自作したい方や、実験環境の電源を自由に扱いたい方には、ぜひおすすめしたい構成です。