紫外線だけじゃない、目に悪い「高エネルギー可視光線」

紫外線だけ警戒しても不十分

紫外線(UltraViolet light)だけでなく、高エネルギー可視光線(High Energy Visible light、略してHEV)も眼に悪いと言われています。

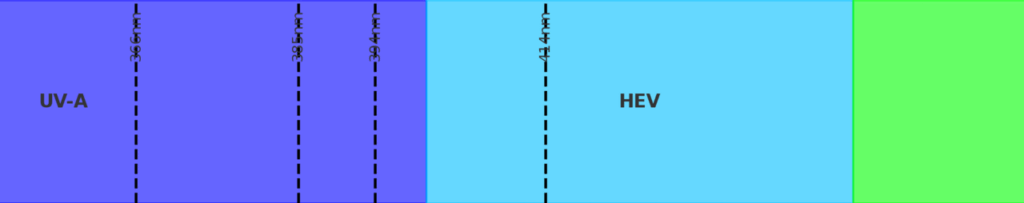

HEV光線とは、紫外線のすぐ隣に位置する波長域(おおよそ380〜500 nm)を持つ青色光のことです。このうち380〜400 nmは紫外線領域と重なります。

ブルーライトという呼び方のほうが一般的で、太陽光の中だけでなく、LED照明やパソコン・スマホのディスプレイのバックライトなどにも多く含まれています。

中でも380〜420 nm付近の光は特に有害とされ、青色光網膜傷害(Blue-light hazard)を引き起こし、白内障や加齢黄斑変性のリスクを高めると言われています。

そして、紫外線を通さないプラスチックレンズでも、UV420といった特別なカット加工がされていない限り、この波長域の光は透過してしまうことが多いようです。

(一般的な「UVカットレンズ」は、300〜380 nmの紫外線を99 %程度カットする仕様がほとんどです)

実際、自分の眼鏡は380〜420 nmを防いでいるのか?

私が普段使っている眼鏡レンズは、果たして380〜420 nmの光をきちんとカットしているのか、それともそのまま通してしまっているのか……。

最近、パソコンのモニターを長時間見つめたあとに眼の疲れがひどくなることが増え、「もしかしてHEV(高エネルギー可視光)が原因では?」と気になり始めました。

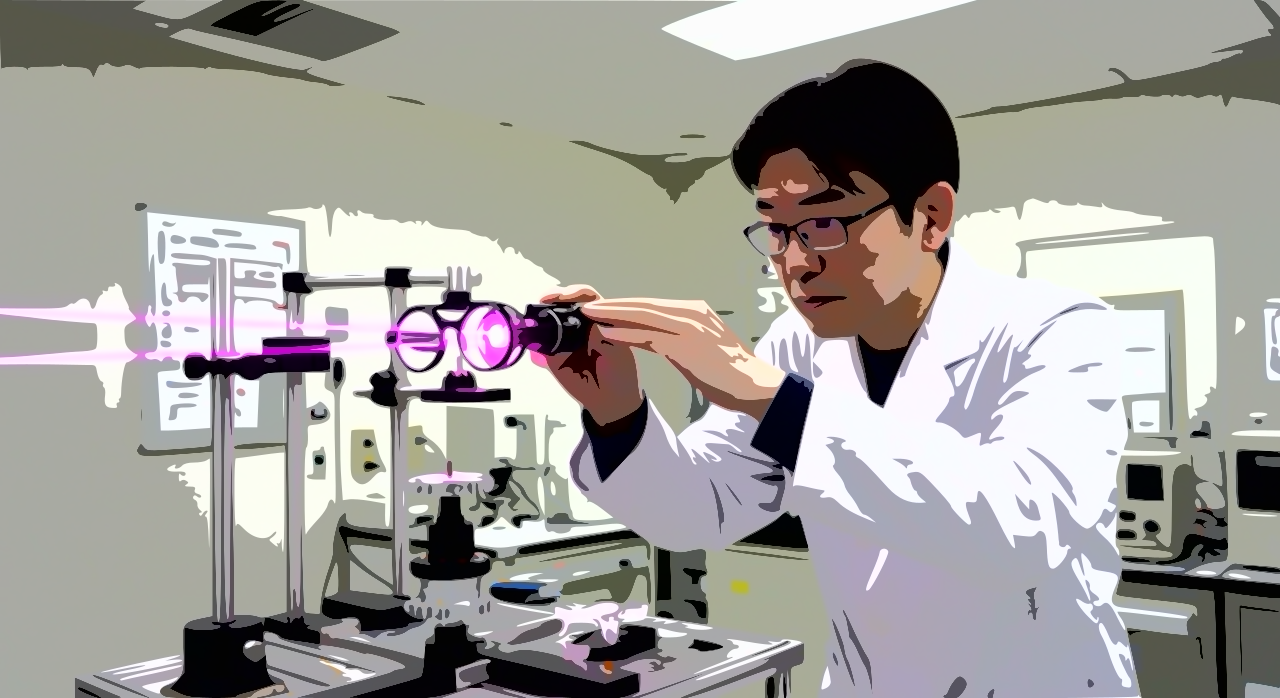

となれば、調べてみるしかありません。幸い、以前「手元にあれば色々と役立つ」という理由をつけて購入しておいた、395〜420 nmのUV&HEV LED光源を使い、眼鏡レンズの光透過実験をしてみることにしました。

眼病リスクを高める380〜420 nmの光

太陽光中の紫外線は波長280〜400 nmですが、プラスチック製の眼鏡レンズは素材の特性上、紫外線をある程度カットできます。ただし、380 nm以上の光は透過する場合が多いとされています。

当然、可視光域に含まれるHEV(400〜420 nm)も、通常のUVカット仕様では防げません。

特に411 nm付近の波長は網膜への影響が大きく、近年では420 nmまでカットする「UV420レンズ」も登場しています。

380〜420 nmの光は角膜や水晶体にダメージを与えるだけでなく、網膜まで到達し、視力低下や眼病リスクを高めることがわかっています。

さらに、400〜420 nmの光は紫外線ほど強くはないものの、日光皮膚炎(日焼け)の原因にもなります。

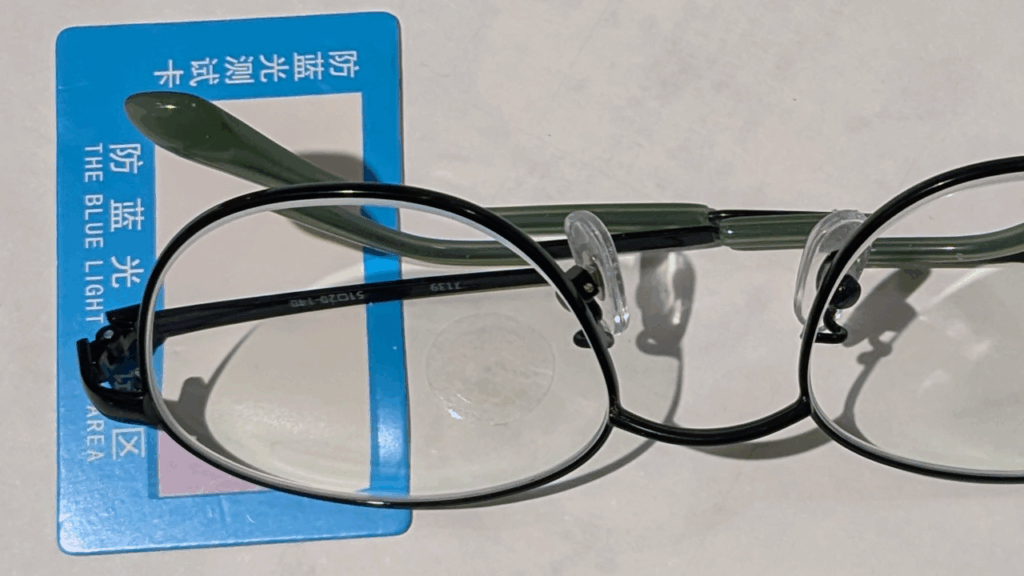

自分の眼鏡のUV & HEVカット性能を検証する

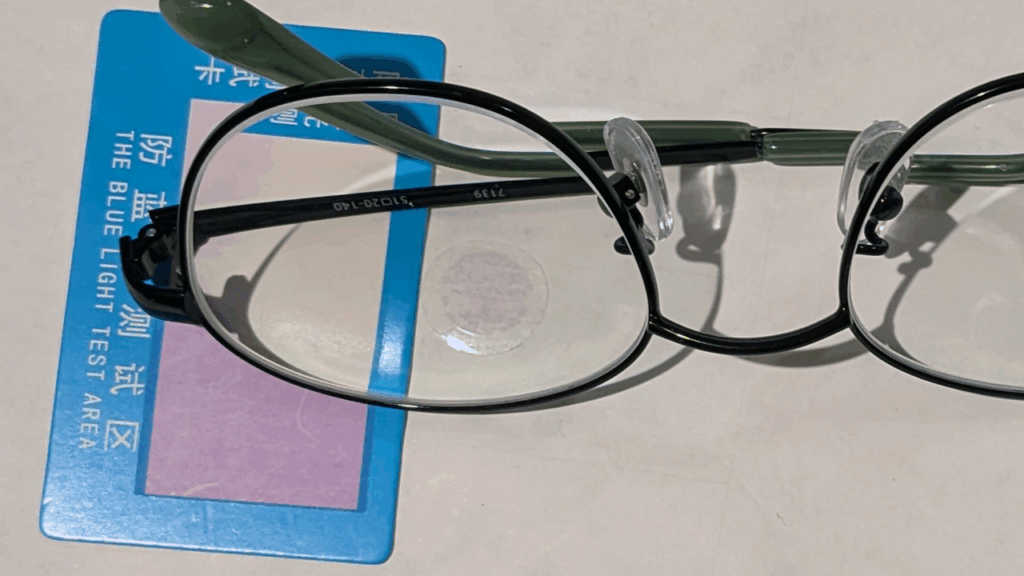

普段使いの眼鏡レンズ

現在、状況に応じて使い分けている眼鏡が3本あります。

いずれも同じ店で作り、同じメーカー・同ランクのプラスチックレンズを使用しているため、紫外線カット性能は同程度と思われます。

ただし、UV420仕様を選んだ覚えはないので、380〜420 nmの光を防げているかは不明です。

そこで、LED光を直接レンズに当て、透過しているかをテストしてみます。

検証方法:LED光源とチェックカード

最近ではUVやHEVのLEDも比較的簡単に手に入るようになりました。

レジン硬化用の395〜405 nm帯のLEDは非常に安価ですが、蛍光物質を光らせる用途でも使われる365 nmの短波長LEDや、需要の少ない、例えば340 nmや415 nmといったLEDはまだ高価です。

私は趣味の実験用にさまざまな波長のLEDをそろえているので、今回のようなテストにはすぐ使えます。

光の透過を確認するには、UVチェックカードやブルーライトチェックカードを使用します。

これは特定波長の光を当てると色が変わるテスト用紙で、主に「フォトクロミック色素(photochromic dye)」という特殊な化合物が使われています。

光が強いほど色が濃く変化するため、目安程度ですが光強度の比較も可能です。

テストは以下の手順で行います。

- チェックカードを眼鏡レンズの下に置く

- 上からLED光を照射する

- カードの色変化を観察

- 変化がなければ光はカットされている

- 色が変われば透過している

フォトクロミック色素とは?

■ 仕組みの概要

フォトクロミック色素は、紫外線(UV-AやUV-B)を吸収すると化学構造が変化し、可視光の吸収特性が変わって色が見えるようになる物質です。

紫外線を止めると元の構造に戻り、無色または元の色に戻るという可逆反応をします。

■ 主に使われる色素の例

| 色素名 | 特徴 |

|---|---|

| スピロピラン(Spiropyran) | UVで紫色〜青色に変化。可逆反応が速い。多くのUVチェッカーで使われている。 |

| フルギド類(Fulgide) | 比較的安定で、耐久性が高め。紫外線の強さに応じて濃淡が変わる。 |

| ナフトピラン(Naphthopyran) | サングラスなどにも使われる。日光に反応して茶〜グレー系に変色。 |

| ジアリールエテン類(Diarylethene) | 可逆性・耐久性が高く、工業用途でも使用される。 |

※市販のUVチェックカードでは、コストと反応性のバランスからスピロピラン系がよく使われます。

■ 用途

UVインクやコーティング剤として紙・プラスチック・フィルムに塗布されます。

紫外線を当てると数秒で変色し、照射を止めると数十秒〜数分で元に戻ります。

■ 備考

- 多くはUVA(320〜400 nm)に強く反応し、UVC(200〜280 nm)には反応しない。

- 可逆反応のため繰り返し使用可能だが、紫外線や酸素、湿度の影響で徐々に劣化。

- 分子設計を工夫すれば可視光の青色光(400〜450 nm)にも応答可能。

実際の検証と結果

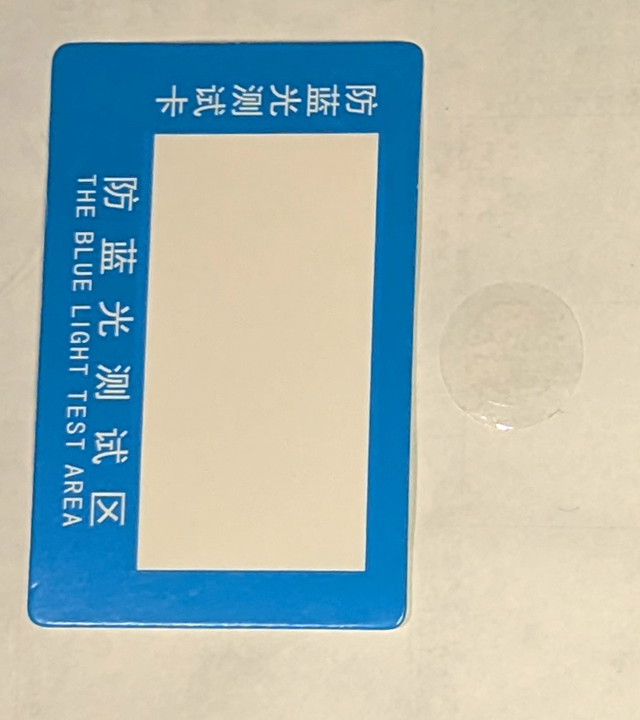

使用するUV・HEVテストカード

今回の検証には、Amazonで入手可能なUVおよびHEVチェッカーを使用します。

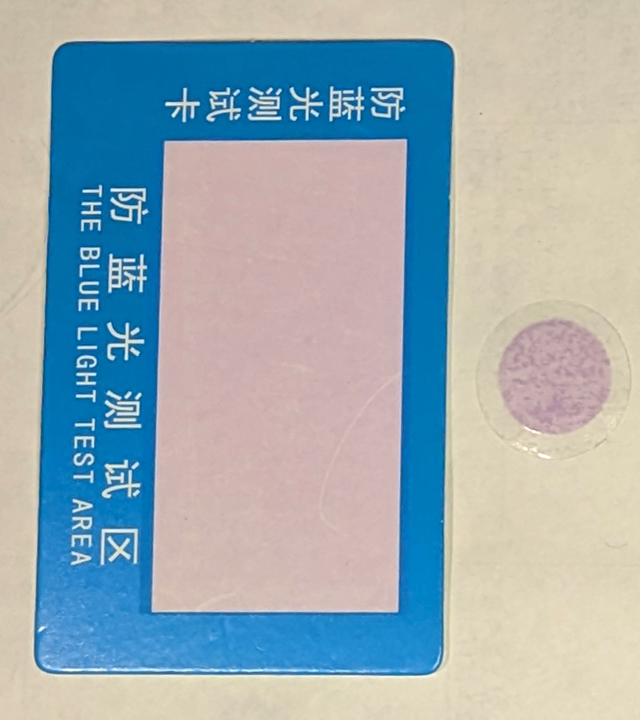

まず一つ目は紫外線チェックシール。

これは最初は透明で、紫外線を受けると紫色に変化する小さな円形シールが120枚セットになっている商品です。

変色は可逆性で、紫外線がなくなれば元の色に戻ります。ただし耐久性はあまり高くなく、ある程度の回数を使ったら使い捨てが前提となります。

紫外線感度は非常に高く、わずかな紫外線でも変色が始まります。

そのためレビューを見ると、屋外では日陰や曇天でもすぐ変色し、太陽光下での紫外線強度測定には不向きとの意見が見られます。

しかし、今回のようにLED光源を使った室内実験では、その高感度が有利に働きます。なお、反応は鈍いものの、試したところ430 nm程度までの波長に反応して変色するようです。

二つ目はブルーライト用チェックカード(10枚入り)。

紫外線および450 nmまでのブルーライトに反応して紫色に変化しますが、感度は紫外線チェックシールより低く、変色は穏やかです。

紫外線なし

414 nmのHEV照射後

どちらも価格が安く枚数もあるため、一度購入すればさまざまな検証や実験に利用できます。

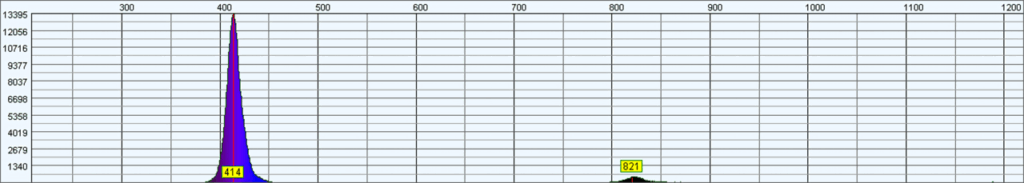

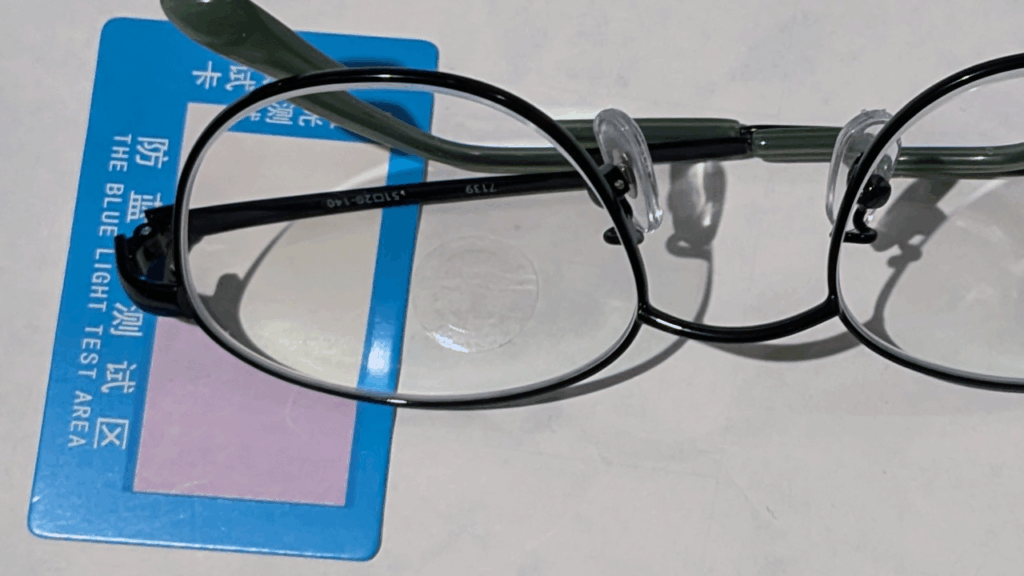

414 nmのLED光照射

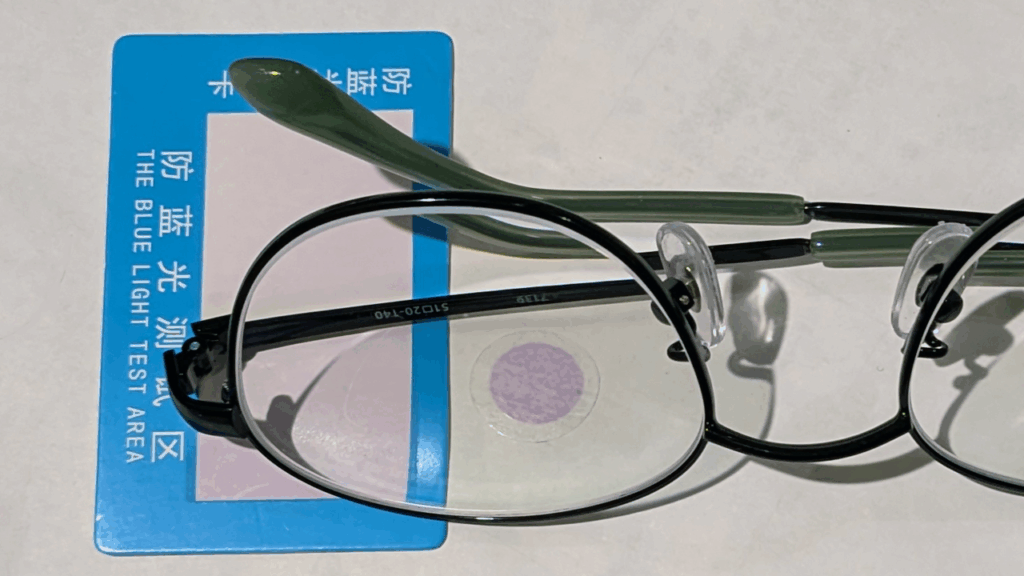

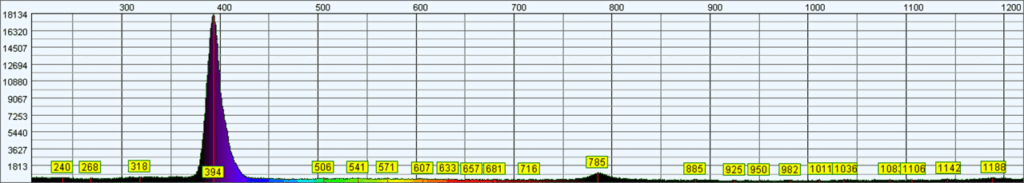

眼鏡レンズの後ろにチェックカードを置いて、ピーク波長414 nmのLED光を照射してみました。

なぜ中途半端な波長を選んだのかというと、「420nm」として販売されていたLEDを分光器で測定したところ、ピークが414nmだったためです。偶然ではありますが、今回の実験にはむしろ適した波長となりました。

私の経験上、レジン硬化に使われる365〜405nmのLEDは、公称通りのピーク波長を持つことが多いですが、それ以外のLEDでは公称値が適当な場合があり、実際にはかなりズレていることも珍しくありません。

そのため、購入した分光器でLEDごとにスペクトルピークを確認して使用しています。測定手段がない場合、公称値を鵜呑みにして購入すると、狙った波長ではないLEDを掴むリスクがあります。

結果として、ピーク波長414nmのHEV光は眼鏡レンズを通過し、チェックシールが明確に変色しました。これは完全にアウトです。

私の眼鏡レンズはやはり「UV420」処理がされていないようで、目に有害な波長をそのまま通してしまっています。

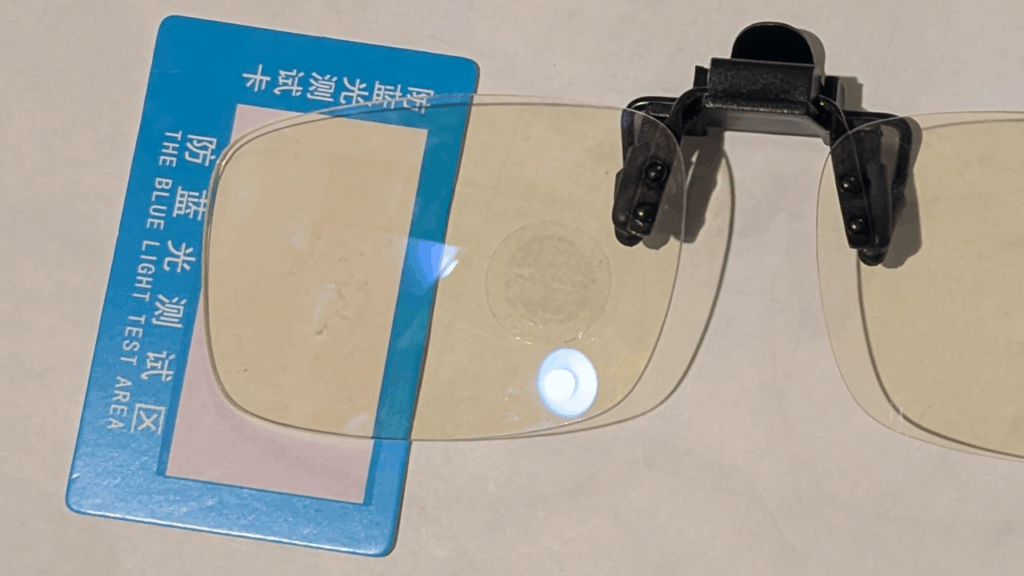

次に、眼鏡の上から装着するタイプの400〜450 nm域ブルーライトカットグラスでも同様の実験を行いました。

こちらは高感度のチェックシールがわずかに変色したのみで、ブルーライトチェックカードは変化なし。

100%カットではないものの、HEV光をかなり遮断できていると考えられます。パソコン使用時や夏の昼間の外出時には、このカットグラスを併用した方が安全そうです。

なお、ブルーライトカット製品の中には、白色LEDのピーク(450〜470 nm)を集中的にカットし、肝心の400〜420 nmを透過させてしまうタイプもあるため、購入時は注意が必要です。

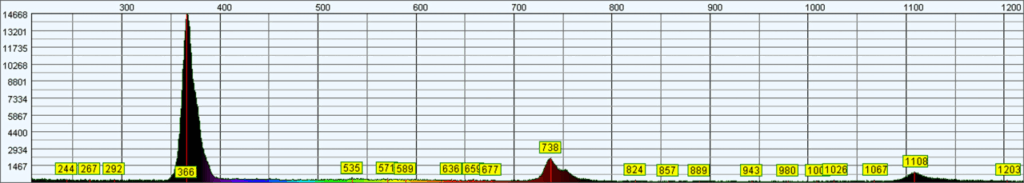

366 nmのLED光照射

HEV対策が不十分だったレンズですが、続いてUVに対するカット性能を確認します。実測スペクトルピーク366 nmのLEDでテストしました。

この波長では、プラスチックレンズがしっかりカットし、チェックカードの変色は見られません。

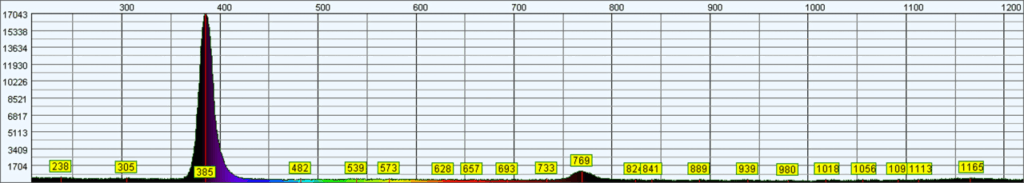

385 nmのLED光照射

続いて、ピーク波長385 nmでのテストです。このあたりの波長から、UVカット仕様のレンズでも透過が増えやすくなると言われています。

紫外線に敏感なチェックシールが、よく見るとわずかに変色しているようにも見えますが、ブルーライトチェックカードは変化なし。ほぼカットされていると考えられます。

394 nmのLED光照射

最後は、ピーク波長394 nmでのテスト。400 nmが紫外線と可視光の境界にあたるため、非常に境目に近い波長です。

結果として、高感度なチェックシールはわずかに紫色に変化しましたが、ブルーライトチェックカードは変化なし。眼鏡レンズのUVカット性能はほぼ完璧と言えます。

UV・HEVカット性能検証結果まとめ

| 実験No. | 波長(ピーク) | 光の区分 | テスト対象 | チェックシール反応 | ブルーライトカード反応 | 透過評価 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 414nm | HEV(可視光寄り) | 眼鏡レンズ(通常) | 明確に変色 | 明確に変色 | 透過(アウト) | UV420非対応でHEV光がそのまま通過 |

| 2 | 414nm | HEV(可視光寄り) | ブルーライトカットグラス | ごくわずか変色 | 変化なし | ほぼ遮断 | 高感度シールのみ微反応、450nm寄りもカット可 |

| 3 | 366nm | UVA(紫外線) | 眼鏡レンズ(通常) | 変化なし | 変化なし | 完全遮断 | プラスチックレンズでしっかりカット |

| 4 | 385nm | UVA(紫外線) | 眼鏡レンズ(通常) | ごくわずか変色 | 変化なし | ほぼ遮断 | 紫外線感度高いシールのみ微反応 |

| 5 | 394nm | UVA/HEV境界付近 | 眼鏡レンズ(通常) | わずかに変色 | 変化なし | ほぼ遮断 | 可視光の入り口だがカット性能維持 |

読み方補足

- チェックシール反応:高感度タイプ(430nmまで反応)。微細な変色も記録。

- ブルーライトカード反応:450nmまで反応するが感度は低め。

- 透過評価:「完全遮断」「ほぼ遮断」「透過(アウト)」で分類。

- 備考:結果に影響した要因や、今後の選択に役立つ注意点を記載。

自分の眼鏡レンズのUV・HEVカット性能を確認したい方へ

機材を持っていない方でも、Amazonで販売されている「ブルーライト&紫外線テストキット」を使えば、簡易的な検証が可能です。セット内容は以下の通りです。

- ブルーライトテストカード:1 枚

- 紫外線LEDライト(380-400 nm):1 個

- ブルーライトLED(400-420 nm):1 個

このキットがあれば、自分の眼鏡レンズの性能を簡単にチェックできます。ただし、波長の測定器がない場合、付属LEDの正確なピーク波長は不明なため、あくまで参考程度の結果になります。

検証から見えたこと、そしてレンズの選び方

今回の検証を通じて、私の眼鏡レンズはUVカット性能こそ優秀なものの、HEV(特に400〜420 nm帯)の遮断は不十分であることがわかりました。

実験の結果は、数値やスペクトルだけではなく、実際に色が変化するカードやシールを使うことで、直感的かつ説得力を持って確認できました。

市販されている「ブルーライトカット」や「UVカット」製品は、その名称から万能な印象を受けがちですが、実際には製品ごとに遮断できる波長範囲が大きく異なります。

特に、HEVの危険性が指摘されている400〜420 nm帯を透過してしまうタイプも珍しくありません。

もし目の健康を真剣に考えるのであれば、自分が使っているレンズがどの波長までしっかりカットできているのかを知ることは、とても大切な一歩です。

幸い、今回紹介したような簡易テストキットや、安価なチェックカード・シールを使えば、専門機材がなくてもある程度の検証は可能です。

自分の目を守るために、そして納得して製品を選ぶために、一度はレンズの性能を確かめてみることをおすすめします。