充電式の電池やバッテリーを買うなら、容量検証用のテスターが必要な時代です

近年、通販で販売されているモバイルバッテリーやリチウムイオン電池、リン酸鉄リチウム電池セルなどの製品には、容量詐欺が横行しています。

そのため、購入後には自分で実容量を測定し、詐欺だと判断したら返品するという防衛策を取らないと、簡単に騙されてインチキ商品販売の“カモ”にされてしまいます。

どうやら、バッテリー系の商品は容量を誇張して表記することで販売数を伸ばすという悪質な販売手法がまかり通っているようです。

こんな販売促進方法はモラル的に完全にアウト。やっていることは詐欺そのものであり、れっきとした犯罪です。購入者としては本当にたまったものではありません。

そんな世知辛い背景もあり、バッテリー関連商品を通販で購入する人にとっては、電池容量測定用のテスターがもはや必需品となりつつあります。

私のように、胡散臭い激安品を「これはアタリ」「これはハズレ」と判別しつつ、ダメなら返品前提で“電源ガチャ”を楽しんでいるようなタイプの人間にとっては、電池容量テスターは持っていて当然のアイテムです。

しかし、普通の方からすれば、わざわざ高いお金を出して容量測定テスターを買うのはためらわれることでしょう。

とはいえ、ないと本当に困るのが辛いところでもあります。

そこで今回は、電池容量測定テスターの中でもおそらく最安クラスと思われる、低価格モジュール「ZB2L3」をご紹介したいと思います。

低価格ながら容量測定テスターとして必要十分な機能が備わっているZB2L3

ZB2L3は型番違いの類似品が多く、“購入ガチャ”感あり

ZB2L3は、格安かつ定番の電池容量テスターとして、AliExpressやAmazonなどの通販サイトで、さまざまな販売者から出品されています。

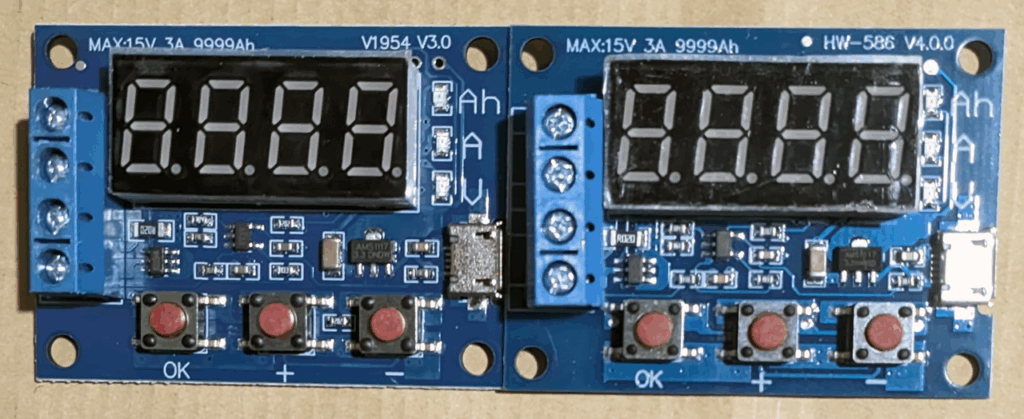

ただしこの製品、購入元によって見た目や機能はほぼ同じでも、基板に記載された型番が異なることが多く、統一性に欠けています。いわゆる互換基板のようなバリエーションが多数存在します。

代表的な型番としては「ZB2L3」を筆頭に、「HW-586」など、私の知る限りでも複数の異なる型番が確認されています。さらに、同じ型番でもバージョン違いがあったりするため、見た目に惑わされず割り切って使う必要があります。

とはいえ、どのバージョンを購入しても、リチウムイオン電池やモバイルバッテリーの容量チェックには基本的に対応しており、実用上の問題はほぼありません。

ただし、製品レビューなどを読むと、基板ごとに電流測定の精度に差があるとの指摘もあります。マルチテスターで測定した値とZB2L3の表示値を比較すると、若干の食い違いが見られることがあるようです。

また、これはZB2L3本体の問題ではありませんが、測定時に電源と基板を細い配線でつなぐと、配線の抵抗によって電圧が低下しやすくなります。測定精度を重視する場合は、なるべく太めの配線を使うことが推奨されます。

手元にある2枚の基板。見た目は同じでも、基板に記載された型番が左右で異なる。

12Vまでの電源容量の測定可能なZB2L3のセット内容

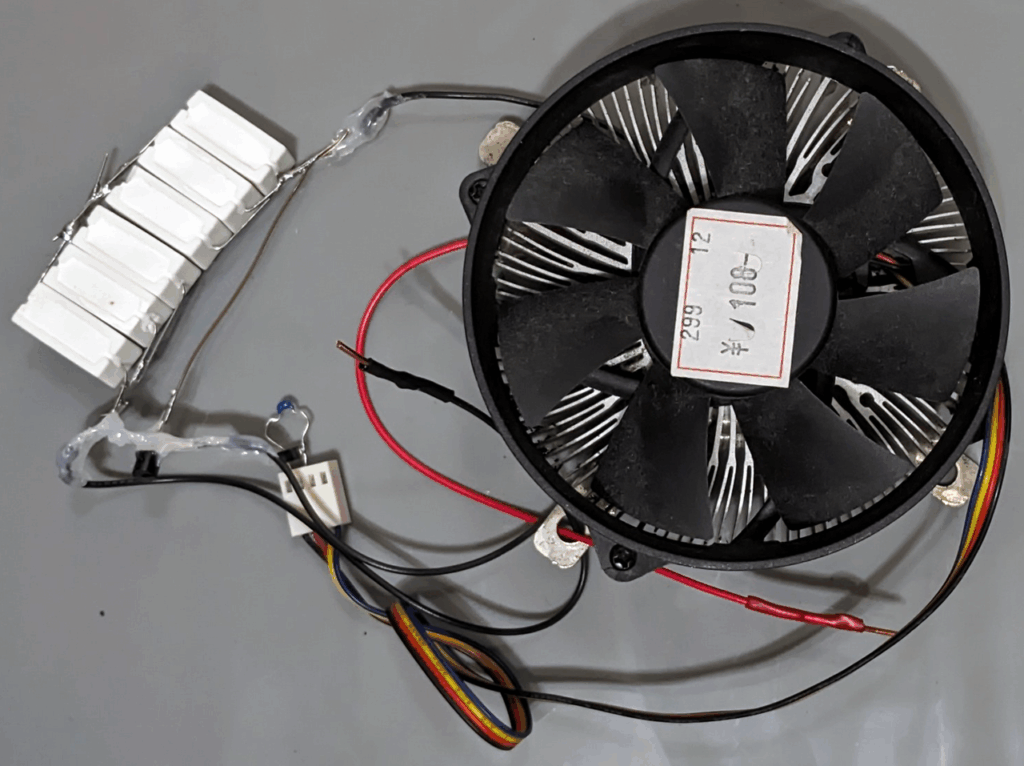

ZB2L3には、容量測定テスター本体のほか、基板固定用のスペーサーと、5W 7.5Ωのセメント抵抗が2本付属しています。

このセメント抵抗は、電池セルやモバイルバッテリーの容量を測る際の負荷抵抗として使用するためのものです。

本体には、接続した電源の電圧や電流がリアルタイムで表示されます。

さらに、放電テスト時には停止電圧の設定も可能です。

また、積算電力も(積算電流/Ahとして)表示されるため、放電だけでなく、この本体を通じて電池を充電することで、どれだけの電力が充填されたかも数値で確認できます。

セメント抵抗の使い方と放電電流の目安

付属の5W 7.5Ω抵抗を並列接続すると、10W 3.75Ω相当の負荷となります。

これを3.7Vのリチウムイオン電池に接続すると、約1Aでの放電が可能です。

同様に、5Vのモバイルバッテリーに対して使えば、約1.3Aでの放電となります。

一方、これらの抵抗を直列接続すれば、10W 15Ω相当の負荷となり、12Vバッテリーの容量測定用に適しています。

この場合、約0.8Aでの放電となりますが、12V × 0.8A = 9.6Wとなり、抵抗の定格(10W)ギリギリの電力が連続してかかることになります。

そのため、かなりの発熱が発生し、長時間の使用では抵抗が劣化・焼損するリスクもあります。

ちなみに、セメント抵抗に記載された「5W」「10W」といった定格は、短時間であればその程度の電力に耐えられるという意味合いであり、連続使用時には余裕を持った選定が必要です。

特に12Vバッテリーの測定を継続的に行う予定がある場合は、最低でも30W(10Wの3倍程度)の熱許容を持つ抵抗を使用したほうが安全です。

なお、この抵抗の発熱問題についても、レビュー等で「かなり熱くなる」との報告が多数見られます。設置場所や周囲の安全性には十分な配慮が必要です。

ZB2L3用の簡易的な電子負荷を自作する

抵抗より電子負荷の方が扱いやすい

ZB2L3の負荷として付属のセメント抵抗を使用すると、何をするにもかなり発熱するのが問題になります。

もちろん、もっと高W数に対応したセメント抵抗を自分で用意するというのも一つの解決策ですが、どうせなら簡易的な電子負荷を自作して接続した方が、より扱いやすく、応用も効きます。

電子負荷であれば、3.7Vのリチウムイオン電池から12Vバッテリーまで、ある程度の電圧範囲に対応できるため、安心して電力を“吸い込む”ことが可能です。

電子負荷の基本は「定電流回路」

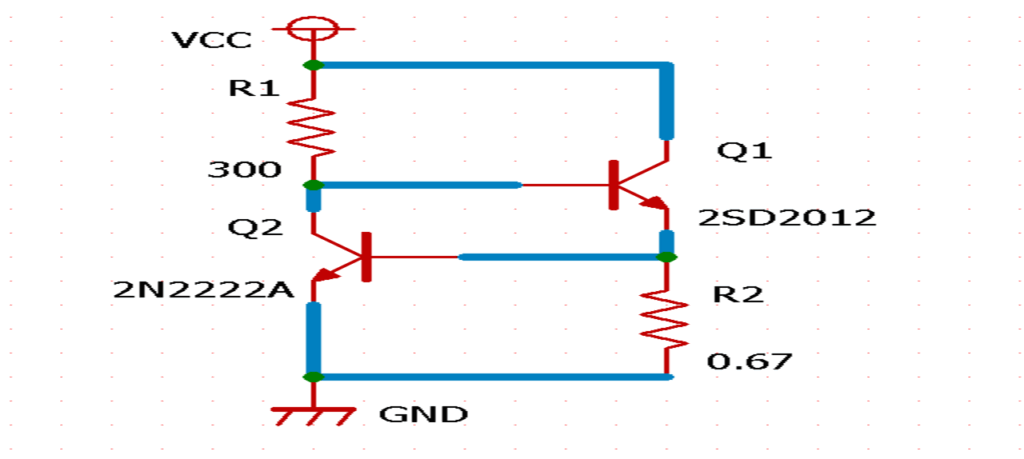

以下の回路図にあるように、トランジスタ2個を使った定番の定電流回路を組むことで、簡易的な電子負荷が作れます。

この回路では、電力を吸い込んで発熱する側のトランジスタにヒートシンク付きの電動ファンを取り付けて冷却すれば、安定した負荷装置として機能します。

このタイプの定電流回路は汎用性が高く、LEDのドライバー回路や充電池の充電器の自作などにもよく使われています。

今回使った部品も、特に珍しい型番ではないので、電子部品店で1個単位から安価に入手可能です。特別な入手難パーツは使っていないので、再現性はかなり高い構成です。

使用した主要部品

- 電力吸収用トランジスタ:2SD2012(以後 Q1)

- 電流制御用トランジスタ:2N2222A(以後 Q2)

回路の動作原理(簡易解説)

- 300Ωの抵抗(R1)を介して、Q1のベースに電圧が掛かるとQ1がオンになり、電流が流れ始めます。

Q1は電力を吸い込んで発熱します。 - 電流が約1A流れると、Q1のエミッタ側にある0.67Ωの抵抗(R2)に約0.7Vの電圧が発生します。

この電圧がQ2のベースに伝わることで、Q2がオンになります。 - Q2がオンになると、Q1のベースの電圧が引き抜かれてQ1がオフになります。

- Q1がオフになるとQ2もオフに戻り、またQ1がオンになる……

これを繰り返すことで、ほぼ一定の電流(約1A)が維持される、簡易的な電子負荷が完成します。

抵抗に関する実装の工夫と注意点

- R1(300Ω):

3.7V電池で使う分にはほとんど発熱しませんが、12VバッテリーだとQ2がオンのときに0.5W程度の電力が熱に変換されるため、かなり熱くなります。

2W以上の抵抗を使用した方が安全です。

私の場合、昔買ったジャンク部品袋に入っていた1W 56Ωの抵抗が大量にあったので、5本直列にして5W 280Ω相当の抵抗として使用しました。

抵抗値が300Ωに届いていませんが、この回路は精度にそれほどシビアではないので、実用上問題ありません。

- R2(0.67Ω):

電流1Aで0.65Vの電圧が発生すればQ2がオンになる想定なので、0.65〜0.68Ω程度の抵抗が適しています。

私は、1Ωの抵抗6本(3本並列×2セットを直列)で合成抵抗を作りました。

市販品では0.33Ω(×2直列で0.66Ω)や0.68Ωのセメント抵抗が入手しやすいので、それで代用しても問題ありません。

もっと安上がりな代用方法もある

実は、ダイソーなど100均で手に入るステンレス線を使って、任意の長さで抵抗を自作することも可能です。

低抵抗測定用のテスター(四端子法に対応していると尚良い)で測りながら切り出すことで、かなり安価にR2相当の抵抗を作ることができます。

ただし、ステンレス線のはんだ付けは難易度が高く、専用フラックスが必要になるため、配線には工夫が必要です。

ダイソーのステンレス線で自作抵抗を作るには?

ダイソーでは、以下の3種類の太さのステンレス線が、1巻き110円(税込)で販売されています(2025年5月現在)。

- φ0.28mm

- φ0.55mm

- φ1.2mm

■ 抵抗値の計算式(基礎)

抵抗値 R は以下の式で求められます:

R = ρ × (L / A)

- R:抵抗値(Ω)

- ρ:ステンレスの抵抗率(代表値:7.2 × 10⁻⁷ Ω·m)

- L:長さ(m)

- A:断面積(m²)= π × r²

■ 実測例:長さ10cmのステンレス線の抵抗値(参考値)

| 線の太さ | 抵抗値(10cmあたり) |

|---|---|

| φ0.28mm | 約 1.17Ω |

| φ0.55mm | 約 0.30Ω |

| φ0.80mm | 約 0.143Ω |

| φ1.0mm | 約 0.092Ω |

| φ1.2mm | 約 0.064Ω |

※ 細い線ほど抵抗値は高くなりますが、その分発熱しやすいので注意が必要です。

■ 目的の抵抗値を作るには何cm必要?(例:0.67Ω)

| 線の太さ | 必要な長さ |

|---|---|

| φ0.28mm | 約 5.7cm |

| φ0.55mm | 約 22.3cm |

| φ1.2mm | 約 104.7cm |

■ メリットと注意点

- 非常に安価に低抵抗が作れます。

- 発熱と耐久性に注意。特に細い線では過熱リスクが高くなります。

- はんだ付けには専用フラックスが必要な場合があります。

- 低抵抗測定が可能なテスター(四端子法など)があると便利です。

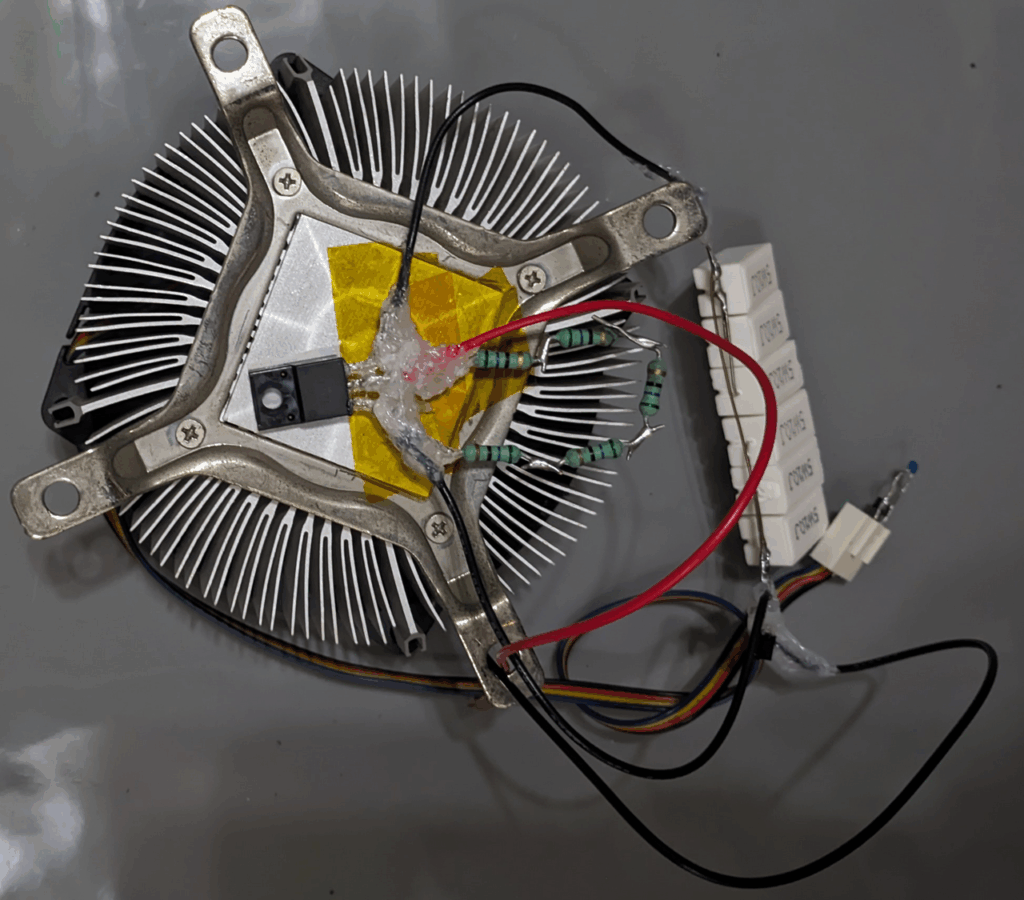

電子負荷の完成

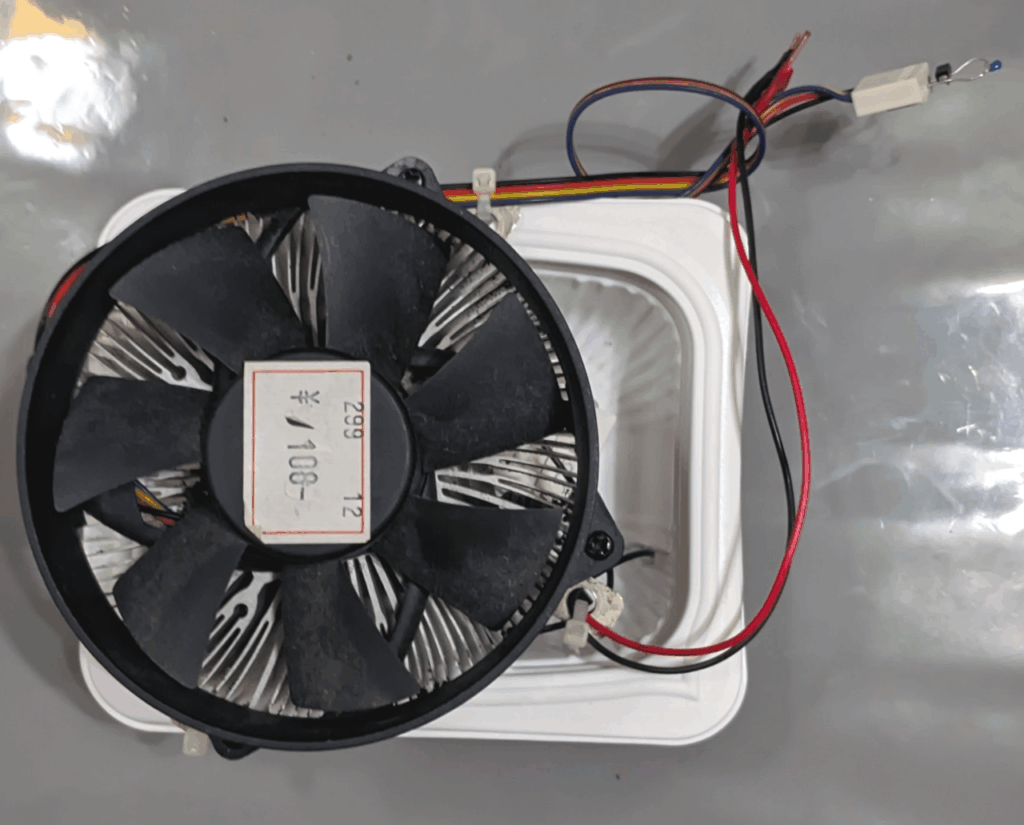

回路図のとおりに配線したあと、2SD2012を、以前ハードオフのジャンクコーナーで108円で購入したCPUクーラーのヒートシンク部分に、熱伝導テープを使って貼り付けました。

このトランジスタは、データシートによれば、十分に冷却すれば定格消費電力(PD)が25Wまで対応可能です。今回の用途では、12Vのバッテリーを接続しても消費電力は最大12W程度なので、放熱的には問題ないと判断しました。

ただし、今回は空中配線なので、トランジスタのリード線がヒートシンクに接触してショートしないように注意が必要です。私は、耐熱性の高いポリイミドテープを使ってヒートシンクと絶縁しました。そのうえで、配線が外れないように、シリコーン系の接着材(バスコーク)でしっかりと固めています。

なお、電気工作向けの専用絶縁シリコーンも市販されていますが、バスコークは安価かつ入手しやすく、ある程度の耐熱性・絶縁性もあるので、代用品として十分に実用的だと思います。接着剤としても使えるため、道具箱に1本入れておくと何かと便利です。

それほど熱を持たない部分には、万が一の断線を防ぐためにホットボンドを使って固めました。

配線材にはAWG24を使用しています。写真では細く見えるかもしれませんが、流れる電流は1A程度なので、この太さでも十分に対応可能です。

今回は専用のケースを用意していないため、廃材として取っておいたレトルトご飯の空容器を利用して、本体を収納することにしました。見た目はちょっと“貧乏臭い”かもしれませんが、実用上はまったく問題ありません。

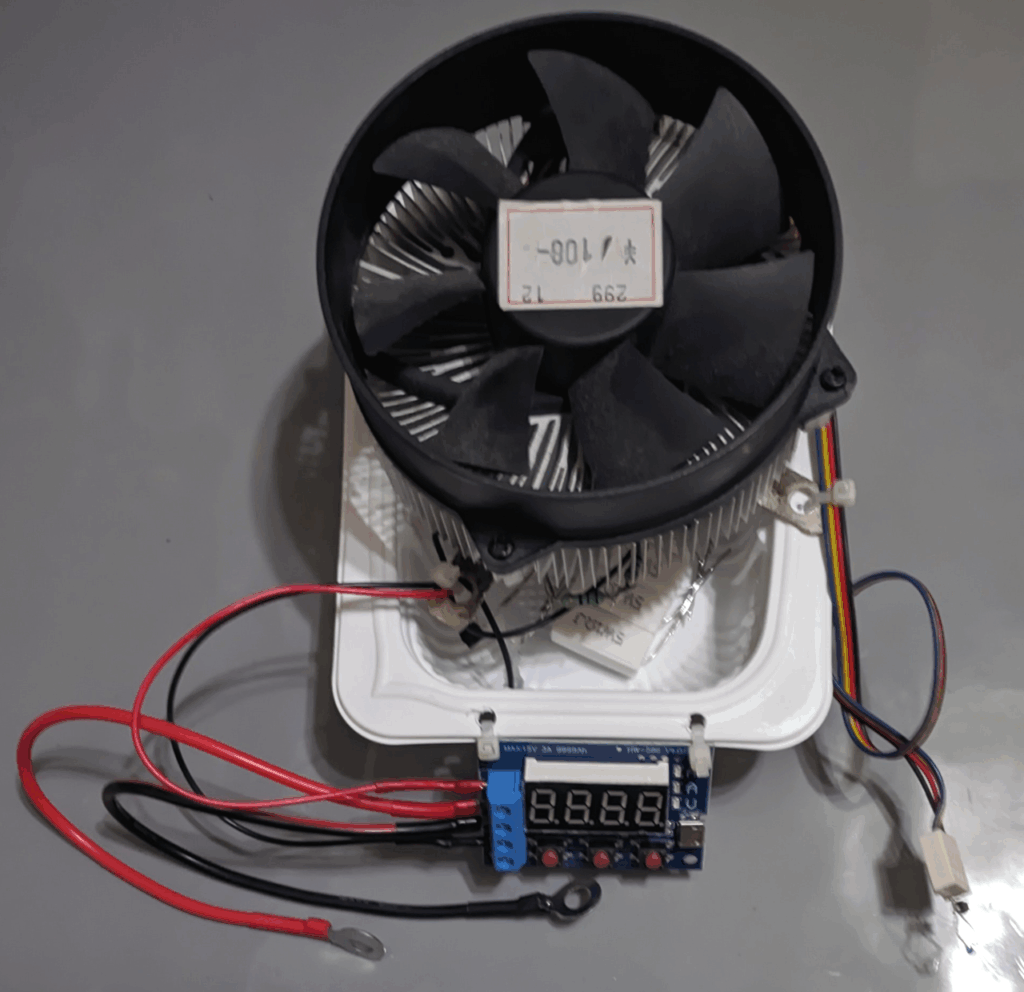

最終的に、この自作の電子負荷を負荷装置として、ZB2L3と接続します。

ZB2L3には、評価対象となる電池やバッテリーとは別に、動作用の電源が必要です。今回作成した電子負荷の冷却ファンについても同様に、動作用の電源が必要になります。

大きな電力を消費するわけではないので、USB出力が2口あるモバイルバッテリーがあれば、ZB2L3と冷却ファンの両方に電源を供給できます。ただし注意点として、モーター系の部品(この場合は冷却ファン)をモバイルバッテリーで動かす場合には、逆起電力対策用のダイオードを忘れずに挿入してください。

私は以前、手を抜いてダイオードなしでファンをモバイルバッテリーに接続し、内部基板を一枚ダメにしてしまったことがあります。

今回作成した電子負荷とZB2L3の基板を、同じくレトルトご飯の空容器にまとめて収納すると、意外にも見た目が引き締まり、市販のちょっと高級な電子負荷装置のような雰囲気になった気がします。

また、これによって元々付属していたセメント抵抗を負荷として使うよりも、発熱を抑えつつ、安定した状態で電池やバッテリーの容量測定ができるようになります。

対象となる電池に接続する配線については、やや太めのAWG16を使用しました。

自作電子負荷と組み合わせたZB2L3の動作確認

電池容量測定のテスト

電子負荷が完成したので、さっそく動作確認と電池の容量測定を行ってみました。

ZB2L3から伸びた配線の先には O端子 を取り付けてあり、これを測定対象のセル(電池)の正極と負極に強めに押し当てて通電させます。

O端子の固定には、ダイソーで購入した開口幅100mmのクイックバークランプを使っています。セルとO端子を一緒に挟み込むように使うことで、簡易的な電池ボックスとして活用しています。

このクイックバークランプは、ハンドルをガチャガチャと動かすことで開口部を調整でき、対象物を強く挟み込むことができます。安価ながらしっかりと固定できるため、接触抵抗が少なく、下手な電池ボックスを使うよりも安定した通電が期待できます。

セルを接続したら、ZB2L3本体の[+][ー]ボタンを使って、放電停止電圧(カットオフ電圧)を設定します。その後に[OK]ボタンを押すと、放電(測定)がスタートします。

容量測定中は、以下のようにディスプレイに情報が順次表示されます:

[hA]:積算電流(実際にはmAhなどの容量の目安になります)

[A]:現在流れている電流値

[V]:現在の電圧

測定中の様子(YouTube動画)

測定値の誤差について

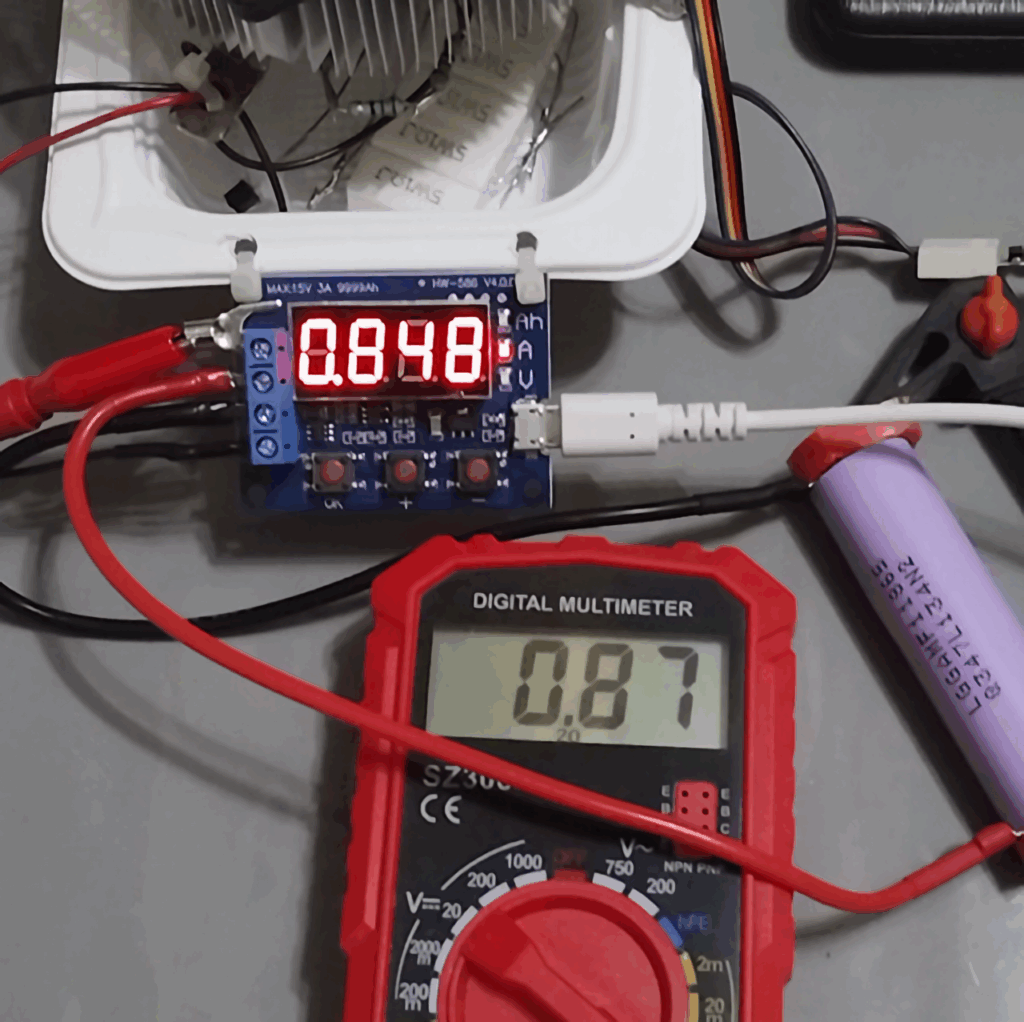

ZB2L3は、製品個体によって電流測定値に多少の誤差があるようです。

これは、基板上に実装されているシャント抵抗(電流検出用の抵抗)の精度が高くないことが主な原因と考えられます。シャント抵抗の個体差によって、測定結果にもバラつきが出てしまうわけです。

実際に私が確認した限りでも、商品レビューの中には最大で5%程度の誤差があったという報告も見受けられました。

ZB2L3には測定値を補正する機能は備わっていないため、手持ちのマルチテスターなどで実際の電流値を確認しつつ、ZB2L3の表示値とのズレを把握しておくことが必要です。

例えば、私が使用している基板では、ZB2L3の表示電流が実際よりも20mAほど低く表示される傾向がありました。誤差率としては、約2.5〜3.5%程度に収まっているようです。

定電流の精度について

ちなみに、当初は「1Aの放電電流でテストする」つもりでしたが、完成品では若干それを下回ってしまいました。

これは、温度補正機能のある高精度な定電流回路を使用しておらず、2N2222AトランジスタのVbe(ベース-エミッタ間電圧)によってシンプルに電流を制御しているためです。

この方式では、室温やトランジスタ個体差の影響を受けやすく、同じ部品で同じように10台作ったとしても、おそらくそれぞれ電流値が微妙に異なる結果になると思います。

実用性についてのまとめ

とはいえ、これだけの価格でここまでの機能が使えるZB2L3は、多少の誤差を理解したうえで使えば、十分に実用的な容量測定が可能です。

正確な値を求める場合はマルチテスターでの補正を前提とする必要がありますが、コストパフォーマンスを考えれば「買って損なし」のガジェットだと感じています。

おわりに

ZB2L3と簡単な電子負荷を組み合わせることで、想像以上に実用的な電池容量測定環境が手に入りました。

もちろん、精密測定機器と比べれば粗はありますが、工作の楽しさと測定の実用性のバランスがちょうど良く、満足度はかなり高いです。

バッテリーの健康状態を定期的にチェックしたい方や、ジャンク電池の選別をしたい方には、とてもおすすめできる構成です。

本記事が、あなたの電子工作や測定環境のヒントになれば幸いです。