- 340nm(UVA1域)から測定可能! 格安USB分光器モジュールを購入してみた

- 商品名称不明の分光計(セレミノスペクトロメーター)だが性能は高い

- まとめとアドバイス

- おわりに:使えるまでが大変だったが、やはり分光器は面白い

340nm(UVA1域)から測定可能! 格安USB分光器モジュールを購入してみた

前々から、「UV(紫外線)域のLEDのスペクトルピーク(最大出力波長)を調べてみたい」と思っていました。

*スペクトルピーク:ある光源が最も強く発する波長

とはいえ、不可視光(紫外線〜赤外線)まで分析できる本格的な分光器は非常に高価で、ずっと購入をためらっていたのです。

……とはいえ、どうしても欲しい!

そう思って執念深く通販サイトを探してみたところ、ついに見つけました。

なんと、波長340nm(UVA1域)から対応しているUSB分光器モジュールが、1万円前後で入手可能だったのです。

*UVA1域:紫外線A波(UV-A)の中でも、波長340〜400nmの範囲

しかも、USB経由でパソコンに接続するだけで使用可能。早速、AliExpressで注文しました。

この分光器モジュールの仕組みは、おそらく回折格子で光を分離し、そのスペクトルを内蔵のUSBカメラで撮影してパソコンに送信する方式のようです。

*回折格子(diffraction grating):光を波長ごとに分ける素子。CDやDVDの記録面も代用可

この仕組みは、電子工作ユーザーにおなじみの電子部品、浜松ホトニクス製 C12880MA 分光センサーモジュール(秋月電子で約2万円)とよく似ています。

*C12880MA:浜松ホトニクス製の小型分光センサ。高性能だが扱いには電子工作知識が必要

(C12880MAの詳細については[秋月のデータシート]をご参照ください。分光器の原理理解にも役立ちます)

ただし、C12880MAはアナログ信号をA/D変換して出力するセンサーモジュールであり、実際に分光器として使うにはArduinoなどのマイコンとの接続やプログラミングが必要です。

一方、今回購入したUSB分光器は、すでに「完成品のUSB機器(カメラとして認識)」として提供されており、パソコンに接続するだけで使用可能です。

つまり、電子工作やプログラミングの知識がなくても、誰でも手軽に分光測定ができるのが大きな魅力です。

しかも、価格はC12880MAのほぼ半額。これは非常に魅力的な選択肢だと感じました。

なお、今回購入したものとまったく同一ではありませんが、Amazonでも同等スペックのUSB分光器モジュールが入手可能です。

こちらは専用ソフト付きで、WindowsだけでなくAndroid端末でも動作可能なようです。

商品名称不明の分光計(セレミノスペクトロメーター)だが性能は高い

分光器モジュールの内容物について

この分光器モジュールを購入すると、分光器本体、USB接続ケーブル、ライトベース、校正用光源(水銀灯)、ソフトライトペーパーが、プラスチック製の収納ケースに収められた状態で届きます。

分光器本体は、子どもの掌の上にも乗ってしまうほどのコンパクトさです。

筐体には「窓辺の庭」的な意味の文字が。これが商品名だろうか?

パソコンに接続すると、分光器本体はUSBカメラとしてWindows 10上で認識されました。特別なドライバーは不要で、セットアップは非常に簡単。ほんの一瞬で完了します。

光スペクトル解析用の専用ソフトウェアは付属しないため、フリーソフト「Theremino Spectrometer」を使用

この分光器モジュールには、解析用の専用ソフトウェアは付属していません。ではどうすればよいかというと──

イタリアのTheremino System(テレミノ・システム)で配布されている、オープンソースのフリーソフト「Theremino Spectrometer」を使用することになります。

(私はここからVer. 5をダウンロードしました。利用は自己責任でお願いいたします)

Theremino システムとは?

Theremino Project(テレミノ・プロジェクト) は、イタリアのオープンソース電子工作コミュニティによる非営利プロジェクトです。

特徴

- 教育・DIY・科学研究向けのモジュールシステム

- センサー、信号処理、スペクトル解析など、多くの用途に対応

- ハードウェアとソフトウェアの両方が無料で公開

- Windowsベースで動作する自作機器向けツールが多数提供

公式サイト:https://www.theremino.com

Theremino Spectrometer とは?

「Theremino Spectrometer」は、格安分光器(自作含む)で取得した光のスペクトルを分析・可視化するためのフリーソフトウェアです。

主な特徴

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主な用途 | 光源スペクトルの可視化、ピーク検出、物質の識別など |

| 対応OS | Windows(XP以降) |

| 機能 | リアルタイムスペクトル表示、校正(波長スケール調整)、データ保存、CSV出力、カーブ比較など |

| 入力 | USBカメラ、ウェブカメラ、ラインセンサー(例:TCD1304など) |

| 価格 | 完全無料(非営利利用推奨) |

| その他 | 他のThereminoソフトやモジュールと連携可能(例:センサーデータのロギング) |

DIYと市販品、どちらが良いか?

このソフトウェアは、CDやDVDから取り出したディスクを使った簡易回折格子と、スペクトルを撮影するUSBカメラさえあれば、光スペクトルの解析が可能です。

筐体部分もペーパークラフトで済ませることができるので、工夫次第では分光器モジュール本体を1000円以下で自作することもできます。

私の場合、紙工作が面倒だったのと、どんなカメラでもUVA(近紫外線)域の光が撮れるのか不安があったため、市販品の分光器モジュールを購入しました。

市販品のほうがコンパクトで、ペーパークラフトよりも丈夫。長く使うことを考えると完成品のほうが安心だと思ったからです。

Theremino Spectrometerのバージョンに関して

Theremino Spectrometerにはいくつかのバージョンがあります。分光器モジュールに同封されていた紙(簡易説明書?)では「Ver. 3.1」が推奨されていましたが、私個人としては「Ver. 5」の方が使いやすく感じたため、そちらを使用しています。

ともかく、分光器モジュールをパソコンに接続し、Windows上でTheremino Spectrometerを立ち上げるだけで、光スペクトル解析の準備は整います。

なお、予算を可能な限りかけたくない方であれば、「分光器」「ペーパークラフト」などでWeb検索すれば、筐体の寸法図なども手に入ります。

ただし、多くのUSBカメラには「IRカットフィルター」や「UVカットガラス」が入っており、自作分光器で不可視光(紫外線・赤外線)領域まで観測できるかは、やや期待薄かもしれません。

実はかなり大変? 「Theremino Spectrometer」の校正

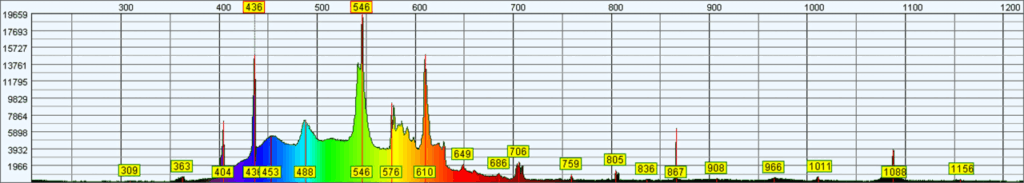

Theremino Spectrometerを立ち上げ、分光器モジュールの窓に測定したい光源の光を入れれば、ピーク波長やドミナント波長らしき解析結果が表示されます。

ただし、校正を行っていなければ表示される波長は全くの誤差値なので、まずは校正が必要です。──が、実はこの校正作業がかなり面倒なのです。

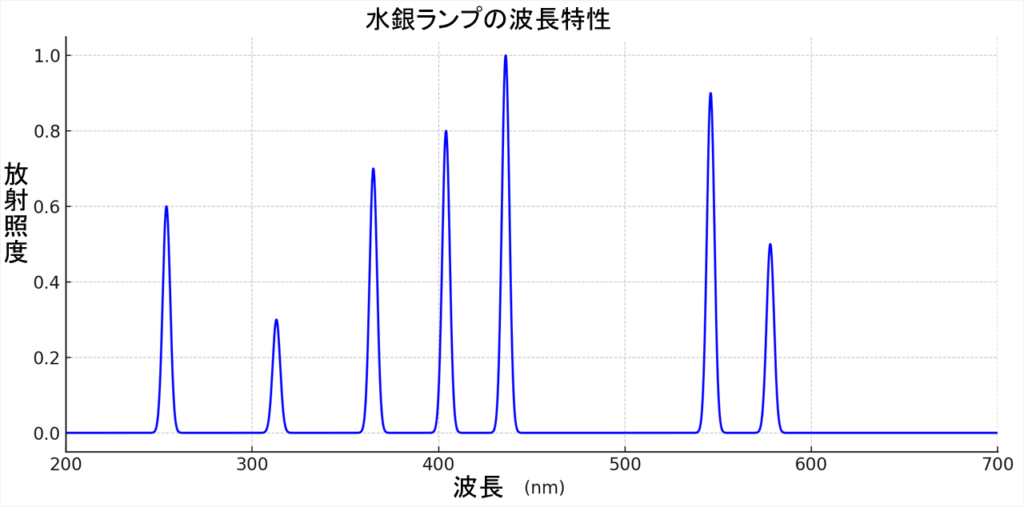

この分光器モジュールの校正には、水銀灯の特徴的なピーク波長を利用します。

ですが、水銀灯は現在「絶滅危惧種」となっており、入手が困難になりつつあります。代用品として蛍光灯の光でも校正できるようですが、蛍光灯も2027年末をもって日本国内での製造・輸出入が禁止予定のため、こちらも絶滅が近いといえます。

つまり、校正用の光源をどう確保するかが、今後の課題となってきます。

参考:水銀灯の主なスペクトル線

| 波長(nm) | 説明・色 |

|---|---|

| 254 | 紫外線(殺菌灯によく使われる) |

| 313 | 近紫外線 |

| 365 | 長波紫外線(UV-A) |

| 404 | 紫(可視光の端) |

| 436 | 青 |

| 546 | 緑 |

| 578 | 黄 |

これらのピークは水銀蒸気が放電時に放つ代表的な線スペクトルです。

特に可視光域(400~700nm)では、紫〜青〜緑〜黄が特徴的に現れ、連続スペクトルではなく鋭い線として観測されます。

蛍光灯の光にも、水銀灯と同じ様に436 nmや546 nmのピークが存在します。

参考リンク:〈光とあかりの基礎知識〉分光分布

付属の校正用光源……使えねぇ!

ここで「いや、セット内容に校正用の光源が入ってるじゃない?」と思うかもしれませんが、問題はその校正用光源が220V仕様であるという点。

つまり、日本の一般的な100Vコンセントでは点灯しません。

そもそも水銀灯は、たとえ100V仕様であってもバラストレスでない限り、点灯には安定器が必要なので、結構扱いが面倒な電灯なのです。

なお、100Vバラストレス仕様の水銀灯は、現時点(2025年)ならAmazonで購入可能ですが、価格はおよそ7000円前後と、ちょっとお高めです。

以前であれば、100円ショップ(ダイソーやセリアなど)で110円で買える電球型蛍光灯があったのですが、今はもう販売されていません。

このため、「校正ができない=分光器が使えない」という、やや詰み状態に陥る可能性があります。

参考:蛍光灯も水銀灯も両方とも水銀蒸気を使った放電灯

但し、水銀灯は水銀のスペクトル線(可視+紫外線)を直接放射しますが、蛍光灯は紫外線を蛍光体で可視光に変換します。

- 蛍光灯=水銀放電による紫外線を蛍光体で変換して発光する仕組み

- 水銀灯=水銀の線スペクトル(可視+紫外)をそのまま利用

つまり、蛍光灯は水銀灯の「進化系・応用系」とも言える存在です。

だが、我が家には電球型蛍光灯や殺菌灯があった

ただ、実際のところ私の家には、昔100円ショップで購入した電球型蛍光灯が残っていましたし、低圧水銀灯である「殺菌灯」も所有していたので、それらを使うことで校正は無事に完了しました。

現在(2025年)であれば、Amazonなどでまだ蛍光灯を購入できます。仮に市場から消えてしまっても、医療用・実験用の殺菌ランプは入手可能なため、そこまで慌てる必要はないかもしれません。

校正が無事に終了する

校正光源さえ用意できれば、Theremino Spectrometerの校正は簡単です。

分光スペクトルが表示された状態で、「Peaks」「Colors」「Trim scale」の各ボタンを押すと、スペクトル上部に「436 nm」「546 nm」などのラベルが出現します。それを実際のスペクトルピーク位置にドラッグして合わせるだけで校正完了です。

──と、文章で書くと非常に簡単そうに見えますが、全くの初心者がこの校正を完了させるのはけっこう大変。

私は公式の英語マニュアル「Theremino_Spectrometer_Help_ENG.pdf」を読みながら、内容を理解して実行完了までに約1時間かかりました。

【Theremino Spectrometer 日本語ガイド】

1. 必要な準備

- Windows PC(XP〜11対応)

- USBカメラ or ラインセンサー付き分光器

- Theremino Spectrometerソフト

2. ソフトの起動と初期設定

- ZIPを解凍 →

Theremino_Spectrometer.exeを実行(インストール不要) - 初回起動時は

Config.txtが自動生成されます - 使用するカメラが複数ある場合は、

Settings→Video deviceから選択

3. スペクトル表示

- スペクトル画像が表示されない場合は、[Line ROI(赤い枠)] をカメラ映像内のスペクトル位置に移動してください。

Spectrumタブで、スペクトルグラフ(波長 vs 強度)が表示されます。

4. 波長校正(重要)

- 校正用光源を用意(例:水銀灯、蛍光灯)

- 既知のピーク(例:436nm、546nm)に対応する位置をクリックして「Set」

- 2点以上設定すると、自動でスケール補正されます

- 校正後、CSV保存や解析が可能になります

5. データ保存

Save→.csv形式でスペクトルデータを保存Compareタブで他のスペクトルと比較可能(複数重ね描き)

その他便利な機能

- ノイズ除去(

Smoothing) - 時間経過での変化を追跡(

Stabilityグラフ) - スクリーンショット保存(

Screenshot)

【おすすめカメラ・センサー構成】

初心者でも安心:USBカメラ+DVD分光器(簡易構成)

| 構成 | 内容 |

|---|---|

| カメラ | ロジクール C270 / 1000円〜1500円(IRカットフィルターを外すと感度UP) |

| 分光素子 | DVD-R の記録面を切って回折格子として利用 |

| ケース | 牛乳パックや3DプリントでもOK |

| 特徴 | 安価でスタートできる/紫外線にはやや弱い(380〜400 nmあたりが限界) |

中級者向け:CMOSラインセンサー構成

| 構成 | 内容 |

|---|---|

| センサー | TCD1304AP(東芝製 3648ピクセル ラインCCD) / 1000円〜2000円 |

| コントローラ | STM32やArduinoなど(Theremino用インターフェースもあり) |

| 光学系 | スリット(0.1mm前後)、コリメートレンズ、回折格子(600〜1000 l/mm推奨) |

| 特徴 | 高解像度/紫外域も観測可能(300nm台〜) |

推奨光源(校正用)

| 光源 | 主なピーク波長 |

|---|---|

| 水銀灯 | 254, 365, 404, 436, 546, 578 nm |

| 蛍光灯 | 436, 546, 611 nm(+リン光連続スペクトル) |

| 白色LED | 450nm(青)+550〜650nm(黄色成分) |

まとめとアドバイス

- まずは「USBカメラ+DVD分光器」で始めるのがおすすめ

- 精度が欲しければ「TCD1304AP+Thereminoのラインセンサー構成」

Theremino Spectrometerは波長校正が命! 最初にピーク合わせを丁寧に

これで購入したLEDのピーク波長やドミナント波長が計測できるように!

*ドミナント波長(dominant wavelength):ある光源が放つ光の色味(見た目の色)を最もよく表す波長

上記のような過程を経て、ようやくUVAを含む各種LEDの光スペクトル分布を調べられるようになりました。

これから、家にある様々なLEDを測定していこうと思います。結果は別の記事にまとめていく予定です。

おわりに:使えるまでが大変だったが、やはり分光器は面白い

分光器というと、専門的で高価な装置を想像する方も多いかもしれませんが、実際には意外と手が届きやすく、使い方さえ覚えればとても奥深いツールです。

Theremino Spectrometerと簡易分光器モジュールの組み合わせは、LEDの波長チェックから太陽光や蛍光灯のスペクトル観察まで、身近な光の「中身」を可視化する楽しい体験を与えてくれます。

確かに、校正や設定など多少の手間はありますが、それさえ乗り越えれば手元の光源を“数値”として捉えることができるようになります。これは、ものづくりや理科好きの人にとって、なかなかにワクワクする世界ではないでしょうか。

今後は、LEDや蛍光灯、自然光など、いろいろな光のスペクトルを測定していこうと思います。